La chiesa, che si erge sul sedime rialzato dell’antica centa, lungo la strada che porta alla piazza principale del paese, è stata edificata nel medesimo luogo su cui sorgeva un edificio più antico, posto trasversalmente rispetto all’attuale, di cui si conserva solo l’abside poligonale posta ad est. La costruzione è ad aula rettangolare, a navata unica, con orientamento sud-nord; il presbiterio ha pianta parimenti rettangolare, è allungato, ma di larghezza inferiore rispetto al corpo principale, ed è concluso dall'abside semicircolare, che all’esterno è di forma pentagonale con paramento scandito da alte lesene su plinto. La cappella laterale posizionata sul lato orientale, all’attacco del presbiterio, rappresenta l’unica testimonianza ancora visibile della precedente chiesa. Ha pianta poligonale, copertura a costoloni, su peducci, e muratura in laterizio a vista con lacerti di affreschi risalenti al XVI secolo sulle pareti interne e decorazione ad archetti su quelle esterne. Situato sul retro dell'edificio di culto, isolato, sorge il campanile, frutto della sopraelevazione, compiuta nel 1601 (come si legge sull’architrave della porta d’ingresso) di una torre medievale. Sul lato ovest, tra aula e presbiterio, vi è un basso corpo di fabbrica, utilizzato come sacrestia. L’edificio presenta una austera facciata a capanna, inquadrata da due paraste, che vengono utilizzate anche per mettere in evidenza gli spigoli del prospetto meridionale dell'aula; su di esse si imposta un cornicione modanato che si sviluppa lungo il perimetro dell’intero edificio. Un alto zoccolo in cemento marca il perimetro dell’aula. Elemento caratterizzante la facciata è il bel portale lapideo figurato il cui modello è da ricercarsi in esempi tardo-rinascimentali: i piedritti, poggianti su un basamento sagomato, recano scolpiti nell'intradosso sinistro l'Angelo annunciante, in quello destro la Vergine Maria e in quello dell’architrave il Padre Eterno. Gli angoli superiori e inferiori presentano decorazioni fogliate; l’architrave è sormontato da una cimasa mistilinea spezzata e raccordata nel dado centrale da plastiche volute. Al di sopra del portale si apre una ampia finestra colorata realizzata, al pari delle altre vetrate, dall’artista friulano Arrigo Poz tra il 1985 e il 1990. All’interno l’aula è rettangolare con spigoli smussati, le pareti della navata e del presbiterio sono intervallate da lesene simmetriche sporgenti, che racchiudono entro arcate a tutto sesto gli altari minori, e su cui poggia una doppia cornice sagomata. Nelle campiture mediane della navata si trovano, sul lato sinistro, la nicchia con il fonte battesimale e, sul lato destro, un ingresso secondario. Il presbiterio è sopraelevato di tre gradini e affaccia sull’aula con ampio arcosanto ad arco a tutto sesto. Il soffitto piano affrescato ha vele laterali in corrispondenza delle quali si aprono le finestre rettangolari e l’oculo circolare nella parete di fondo dell’abside. Nell’abside è collocato un organo con imponenti canne; in controfacciata la bussola. Il pavimento dell’aula è in piastrelle di marmo bianche e nere, disposte in diagonale. La chiesa possiede un arredo liturgico in legno intagliato di diverse essenze - costituito da coro, sedi per i presbiteri e i ministranti, confessionali e pulpito - molto pregevole. Sul soffitto del coro è dipinto un affresco del pittore francese Loche; impreziosiscono le pareti un quadro del Politi, forse un dono come ex voto, raffigurante il patrono del paese San Martino nell’atto di donare parte del suo mantello ad un povero, e una pala del Rosario di Francesco Pavona.

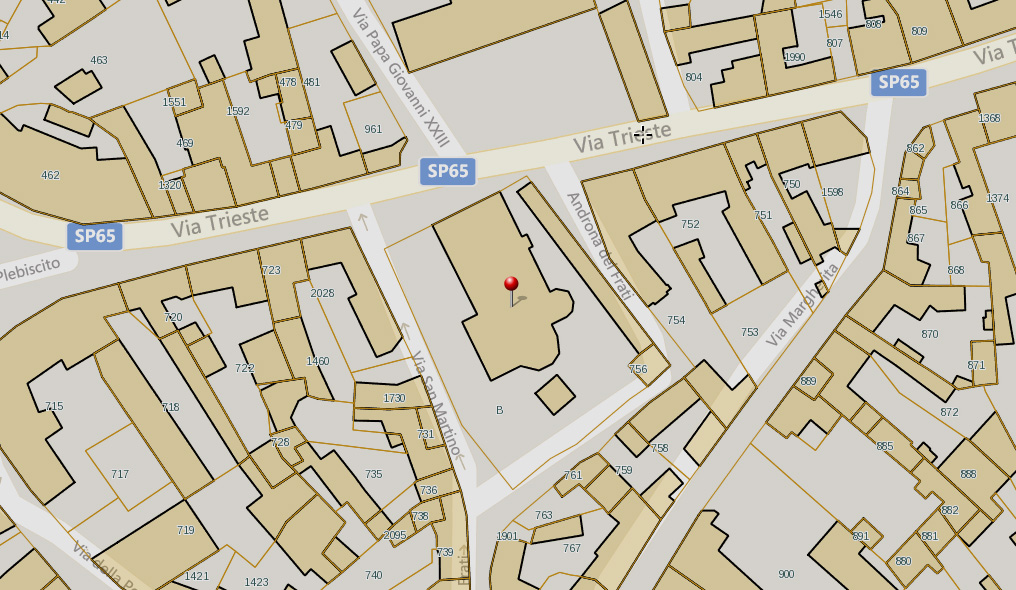

La chiesa attuale risale alla fine del Seicento ed è stata consacrata nel 1702 dal patriarca Dioniso Dolfin. L’edificio di culto è stato riedificato in posizione trasversale rispetto ad uno più antico quattrocentesco, di cui oggi è visibile soltanto l’abside, dotato di soffitto a costoloni, posto sul lato orientale, all'attacco del presbiterio. La chiesa è inserita in un complesso che comprende anche la torre campanaria, sopraelevata nel 1601, la Casa dei Frati Quaresimali, sede fino all’Ottocento di una Confraternita, e una loggia del Settecento, forse una permanenza del camposanto che esisteva nell’area circostante. La loggia è decorata dagli affreschi, databili tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX, che, entro cornici modanate aggettanti, illustrano le scene della passione di Cristo e costituiscono così le stazioni della Via Crucis. La costruzione non ha subito interventi che abbiano alterato le linee compositive del XVII secolo. Gli unici lavori compiuti sono quelli eseguiti per assicurare la conservazione dell’edificio, in primis quelli successivi al terremoto del 1976. Nel 1981 i dipinti murali della chiesa sono interessati da interventi di consolidamento e fissaggio provvisori. Nel corso degli anni seguenti, si provvede al trattamento con prodotti sintetici delle pareti esterne e si interviene sull’orditura lignea del tetto e sul manto di copertura. Più di recente, nell’anno 2000, l’edificio nel suo complesso viene sottoposto a consistenti lavori di restauro riguardanti sia la parte strutturale, sia gli elementi decorativi, gli apparati e l’arredo interni. Infine, nel 2002, anche l’abside della chiesa quattrocentesca è oggetto di un restauro.

Edificio ad aula unica rettangolare con presbiterio allungato di forma analoga, concluso da abside pentagonale; sul lato est, addossata al presbiterio, cappella poligonale – abside in origine dell’antica chiesa del XV secolo; muratura portante mista in laterizi e ciottoli intonacata, tetto dell'aula a due falde, struttura della copertura in legno.

BIBLIOGRAFIA

Chiesa Parrocchiale S. Martino, Chiesa Parrocchiale S. Martino Vescovo in Bertiolo. Restauro Aprile-Novembre 2000, Bertiolo (UD) 2000

Gover F., Appunti per una storia dell'arte a Bertiolo, in Bertiûl, Possec, Verc, Sterp [Bertiolo, Pozzecco, Virco e Sterpo], Latisana (UD) 1998

Zoratti V., Codroipo. Ricordi storici, Udine 1978