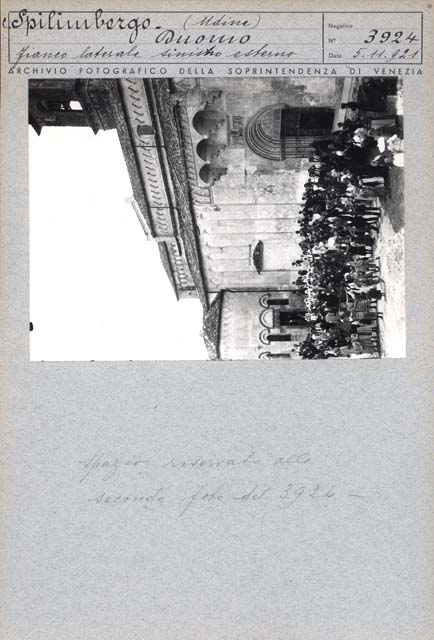

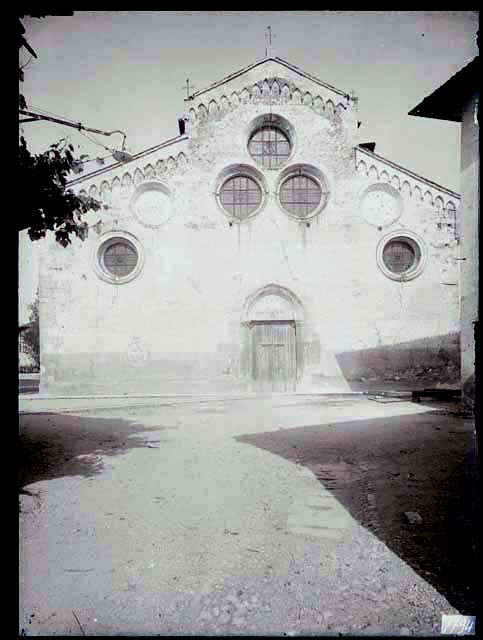

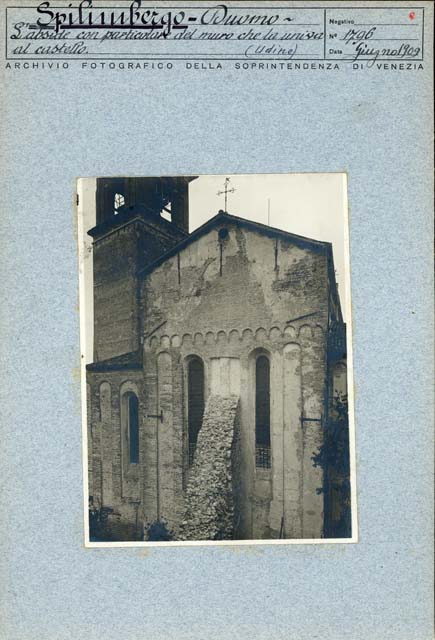

La chiesa sorge nella piazza del borgo vecchio di Spilimbergo, su un terreno che declinava, all'epoca della fondazione, piuttosto sensibilmente sui lati nord e sud (“in Burgo Spegninbergi in parte inferiore”). Lungo il lato meridionale della “platea” si elevava una cinta difensiva munita di torri: il basamento di una di queste viene riutilizzato per la costruzione dell'attuale campanile. Una seconda torre, visibile fino al 1619, si ergeva vicino all'ingresso della facciata della chiesa. L'esistenza di queste opere e la particolare conformazione del terreno condizionano sia l'icnografia che la struttura della chiesa, caratterizzata dall'asimmetria. L'edificio è costituito da un'ampia aula rettangolare con tre navate - divise da pilastri in quattro campate - e presbiterio tripartito, con terminazione rettilinea delle cappelle, la maggiore delle quali è saliente. L'abside centrale, a pianta quasi quadrata, sporge leggermente rispetto alle cappelle laterali - di dimensioni inferiori -, che presentano una pianta di forma irregolare e differente l'una dall'altra a causa della necessità di adeguamento della costruzione al luogo prescelto. Addossata alla parete nord della cappella di sinistra si trova la cappella intitolata a San Michele, un'aggiunta seriore. A sud, invece, è posta la sacrestia. L'intera zona presbiteriale è rialzata sul piano delle navate per la presenza della cripta, un ambiente non più in uso ormai in altri edifici sacri dell'epoca, ma necessario per assicurare un adeguato sostegno alla parte absidale della chiesa, posta su un terreno digradante. La cripta si espande verso sud e verso nord, al di sotto della cappella di San Michele e della sacrestia. Lungo il fianco sud, incuneata tra la sacrestia e la cappella della Madonna del Rosario, si eleva la torre campanaria, che in origine era coronata da una pigna e che presenta ora una cella campanaria rinascimentale, con finestra monofora. L'involucro murario esterno dell'edificio è abbellito con motivi ornamentali ad archetti pensili che si distinguono per la loro grande varietà e che conservano tracce di decorazioni pittoriche con motivi fitomorfi o vegetali e figure di profeti a mezzobusto. Gli elementi decorativi, fatti in cotto, sono stati impiegati per differenziare le parti della costruzione e diversificati tra loro a seconda dell’importanza. Così il lato meridionale, rivolto verso la linea muraria difensiva, presenta semplici archetti pensili a tutto sesto o a sesto acuto, talvolta con profilo leggermente inflesso. Il lato settentrionale, che assume la funzione di prospetto principale per la presenza del portale monumentale eseguito da Zenone da Campione, è quello in cui è stata posta maggior cura nell’esecuzione dei fregi ad archetti, che risultano essere quelli più elaborati e meglio rifiniti (archi trilobati inflessi, appoggiati su colonnine o su semplici mensoline di mattoni). Il presbiterio (cappella maggiore) presenta, a circa due terzi dell'altezza della parete, una fila di archetti pensili a tutto sesto poggianti su mensole, che corre anche nella zona di sottofalda dei due lati minori. Ma il motivo caratterizzante il paramento presbiteriale è quello ad archeggiature cieche su lesene, di ampiezza diversa - a seconda dello spazio lasciato libero dalle quattro strette finestre strombate a tutto sesto - e alte circa quanto i muri delle navate laterali. Le arcate cieche adottate nella zona presbiteriale proseguono sul lato settentrionale della chiesa (a sud vi è la sacrestia), segnando così uno stacco netto con le superfici lisce del corpo antistante della costruzione e suggerendo altresì la distinzione nella funzione tra settore absidale e navate. La cappella di San Michele, di poco seriore, adotta gli stessi elementi ornamentali ad archetti trilobati, cui si aggiunge il motivo in cotto che segna gli estradossi delle finestre e la lunetta della porta. Anche nel coronamento della fronte rivolta ad ovest sono visibili archetti a sesto acuto, con profilo leggermente inflesso, appoggiati su mensole. La facciata è a salienti, con lo spiovente di destra impostato ad un’altezza inferiore rispetto a quello di sinistra; in essa spiccano le sette finestre circolari, distribuite in modo ascensionale: quelle superiori presentano un bordo affrescato a toni rossi, quelle inferiori sono contornate da una cornice aggettante in cotto. In posizione leggermente eccentrica trova posto il portale principale ad arco acuto, con leggera strombatura, in pietra arenaria, con capitelli e architrave intagliati. Nella lunetta superiore è ancora visibile un affresco che raffigura l’Incoronazione della Vergine, tra i Santi, venerata dai Signori di Spilimbergo. Nel lato settentrionale, che come detto è quello più rilevante, accanto all’affresco di notevoli dimensioni che rappresenta San Cristoforo, si apre il portale con archi a tutto sesto concentrici strombati con capitelli figurati ed estradosso dell’arco maggiore ornato da un fregio con foglie d’acanto. Nella lunetta sono scolpiti l’Incoronazione della Vergine e, nei quattro riquadri dell’architrave, l‘Angelo annunciante, l’Agnello mistico, l‘Annunciata e San Giovanni Battista. A coronamento del portale vi è un’edicola pensile a tre volte, al di sotto della quale si trovano i rilievi in pietra di sei stemmi nobiliari. A destra dell’ingresso è collocata l’epigrafe dedicatoria. All’interno la chiesa presenta un’aula rettangolare suddivisa in tre navate, di cui le due laterali di forma trapezoidale irregolare, su cui si aprono una nicchia semicircolare (a nord) e due cappelle laterali a pianta rettangolare (a sud), dedicate alla Madonna del Rosario e alla Madonna del Carmine. Le anomalie dell’impianto planimetrico vengono dissimulate dalla spazialità fluida e dilatata dell’insieme, contraddistinta dal susseguirsi di pilastri quadrilobati con capitelli a foglia liscia rovesciata e semplici pilastri a sezione rettangolare (nella zona verso il presbiterio), che suddividono l'aula, con arcate a sesto acuto, in quattro campate. Tra gli archi e nella navata centrale sono visibili le travi, che coprono i tiranti in ferro inseriti durante i lavori di restauro e consolidamento compiuti nell’Ottocento e agli inizi del Novecento, poste in sostituzione delle travature originali di catena alla veneziana. Anche il tetto a capriate lignee - con pianelle decorate - nella navata centrale e quello a falda unica con orditura lignea in quelle laterali contribuisce a creare un ambiente unitario, suggerendo la continuità tra le navate. L’interno è ben illuminato da sei alte monofore, disposte a coppie in corrispondenza di ogni campata - eccetto quella in prossimità del presbiterio, occupata dalla torre campanaria -, dalle quindici finestrelle strombate aperte nella parete meridionale, e dalle sette finestre circolari del lato ovest. La zona presbiteriale, sopraelevata di cinque gradini rispetto alle navate, è riccamente decorata da un ciclo di affreschi - al di sotto del quale sono stati messi in luce altre pitture parietali - che appare influenzato da Vitale da Bologna e da Tommaso da Modena. Le cappelle presbiteriali sono coperte da volte a crociera in laterizio, con costoloni poco salienti poggianti su peducci lapidei. Al di sotto del presbiterio si sviluppa la cripta, coperta da una serie di volte a vele, impostate su mensole di pietra agli angoli e sfumate direttamente contro le pareti, che si scaricano sull'unico grosso pilastro circolare dei vani laterali e su altri sei nella zona mediana. La sala della cripta meridionale, in cui è collocato l'altare di San Leonardo, è voltata a crociera con costoloni appoggiati a mensole angolari in pietra. Questa volta sembra essere seriore: probabilmente è stata rifatta dopo il crollo del campanile, colpito da un fulmine nel marzo del 1585. La pavimentazione del corpo principale della chiesa è in terrazzo alla veneziana.

Nel 1284 Walterpertoldo II di Spilimbergo, ottenuto dal vescovo di Concordia Fulcherio il permesso di erigere una chiesa in onore della Beata Vergine Maria, dona il terreno necessario – di cui una parte destinata al cimitero – per la sua edificazione. Il 4 ottobre dello stesso anno Fulcherio benedice e pone la prima pietra della nuova chiesa. Nel documento che riporta gli avvenimenti di quel giorno sono menzionati anche le donazioni di terre ed i lasciti in denaro da parte dello stesso Walterpertoldo, dei familiari e di altri possidenti, per lo più di Spilimbergo, devoluti per il mantenimento della chiesa stessa e di almeno due sacerdoti. Le fasi successive all’avvio della costruzione non sono documentate e anche la data di conclusione della fabbrica è incerta. L’impianto della chiesa a tre navate assai semplice e la scelta di un materiale da costruzione povero – in prevalenza laterizio, e poi conci di pietra e ciottoli di fiume – fanno presumere che i tempi per la realizzazione non siano stati lunghi. Secondo quanto proposto da Italo Furlan e ribadito in studi più recenti, si può pensare che l’edificio sia stato ultimato entro il 1315, anno in cui nei documenti viene citata la cappella dedicata a San Michele. Probabilmente, già verso la fine del XIII secolo poteva dirsi concluso nei suoi elementi principali. Vi sono anche molti atti redatti in Santa Maria nel corso del Trecento (dal 1339) che testimoniano indirettamente che la struttura doveva ormai essere completata. Inoltre, nel 1342 i camerari di Santa Maria attribuiscono ai maestri Pietro Malessi e Gerardo da Como l'incarico della sistemazione del piazzale cimiteriale antistante l'edificio; lavori che non sarebbero stati compiuti per un edificio non ultimato. Nel 1358 viene eseguito l’altare maggiore, che secondo la testimonianza riportata nel Chronicon Spilimbergense, appare completato per il Natale di quello stesso anno. La realizzazione del nuovo altare si colloca nel piano di ripristino del presbiterio in conseguenza, con ogni probabilità, delle lesioni causate dal devastante terremoto del 1348. La zona presbiteriale viene decorata con un esteso ciclo di affreschi; anche la cappella settentrionale viene abbellita da decorazioni parietali, completate nel 1350. A coronamento del lavoro svolto nel presbiterio viene compiuto il nuovo altare maggiore, concluso nel 1358. Nel 1376 il lapicida Zenone da Campione realizza i due portali della chiesa, quello della facciata e quello del prospetto settentrionale, in sostituzione dei due precedenti di cui si ignora la conformazione. In un periodo compreso tra il 1385 ed il 1410 circa, la chiesa di Santa Maria viene resa indipendente da Travesio, di cui era filiale, ed eretta in parrocchia. Nel 1434 i camerari della chiesa registrano nei loro quaderni delle spese per alcuni lavori di ripristino nel campanile e di risistemazione della chiesa (lavori alla copertura, affrescatura forse delle pareti interne con fasce ornamentali di carattere diverso dalle precedenti o di quelle esterne con i santi negli archetti). Questo potrebbe spiegare la consacrazione dell'edificio da parte del vescovo Guglielmo, avvenuta nel 1435, evento ricordato nel Chronicon della città. Intorno al 1475 davanti al presbiterio, viene collocato, tra due muri, il coro ligneo riccamente intarsiato da Marco Cozzi di Vicenza, realizzato grazie ad un consistente lascito testamentario del parroco Giuliano di Tropea. Sul finire del secolo e all’inizio di quello successivo, la chiesa viene abbellita prima con la realizzazione degli altari scolpiti da Giovanni Antonio Pilacorte (1495-1498), poi con l’opera del Pordenone, che dipinge le portelle e gli scomparti della cantoria dell’organo (1515-1525). Nel 1545 la guglia che corona il campanile viene colpita da un fulmine e crolla investendo anche il coro della chiesa; è necessario ricostruirne la parte sommitale, che viene completata con una semplice cella in cui si apre una finestra a monofora. Dopo la visita pastorale del vescovo Cesare de Nores, in ossequio ai dettami controriformistici, nell’edificio vengono realizzate delle modifiche: le pareti vengono coperte da scialbature, gli stalli del coro intarsiato vengono spostati nell’abside (coprendo così gli affreschi) e l’aula viene liberata dalle ancone votive e dagli altarini che ne compromettevano il decoro. Fino all’Ottocento, comunque, le strutture dell’edificio non vengono interessate da interventi di ristrutturazione o di rinnovamento. Nel 1851 si procede alla sistemazione dello spazio adiacente alla chiesa: le mura del cimitero vengono demolite e tutta la piazza sul lato settentrionale viene spianata. Nel 1858, sotto la direzione della Soprintendenza austriaca, iniziano i lavori di risistemazione: nel pavimento vengono tolte le mattonelle in cotto, sostitute dal terrazzo alla veneziana, e celate le lastre sepolcrali ivi presenti; vengono imbiancate tutte le pareti; vengono tamponate due finestre circolari presenti in facciata - per la mancanza dei fondi necessari per le riparazioni - e vengono anche chiuse le finestrelle gotiche nella parte superiore della navata centrale. L’anno seguente viene eseguito il restauro anche della torre campanaria. All’inizio del nuovo secolo (1905) nell’edificio vengono attuati dei lavori di consolidamento delle fondamenta e si decide di ampliare la cappella dedicata alla Madonna del Carmine. Tra il 1929 ed il 1930 viene eseguito un restauro radicale della costruzione: vengono riaperte le finestrelle poste sullo svettare della navata centrale (lato sud); vengono demoliti il presbiterio rialzato e l’altare maggiore, costruito da Alessandro Tremignon nel 1674 in sostituzione di quello del 1450; vengono spostati i pulpiti e gli stalli intarsiati del coro ligneo; vengono, infine, decorate le pianelle del tetto della navata centrale. Anche la cripta è sottoposta ad un lavoro di restauro con il rifacimento del pavimento, la sistemazione delle scale di accesso e la collocazione, in uno dei vani, del sarcofago di Walterpertoldo. Nel 1976 la chiesa viene gravemente lesionata dalle scosse del terremoto; negli anni immediatamente successivi viene intrapreso il restauro, che si conclude nel 1980, con il ripristino delle fondamenta, la creazione di cordoli di sommità, l’inserimento di staffe metalliche nelle capriate in legno in modo da ancorarle alle strutture portanti e l’esecuzione dei lavori di riatto del tetto. Nel 2005 l’edificio è sottoposto ad un intervento di restauro e pulizia; infine, nel 2017 vengono intrapresi i lavori di restauro degli affreschi della zona presbiteriale.

Edificio ad aula rettangolare con tre navate, con nicchia semicircolare (lato nord) e cappelle laterali rettangolari (lato sud); presbiterio tripartito - con terminazione rettilinea delle cappelle - affiancato da una cappella, dal vano sacrestia e dalla torre campanaria; cripta a cinque vani. Murature in elevazione miste in mattoni, pietra e ciottoli di fiume; tetto della navata centrale a due falde, delle due navate laterali a una falda, della zona presbiteriale, delle cappelle e della sacrestia a falde; struttura della copertura dell’aula con capriate lignee, e delle due navate laterali con orditura lignea.

BIBLIOGRAFIA

Spilimbergo Patria, Spilimbergo e la Patria del Friuli nel Basso Medioevo. «Forte d'huomeni et bello d'ornamenti», Cinisello Balsamo (MI) 2013

Serena A., Duomo di Santa Maria Maggiore, Spilimbergo, Udine 2010, 41

Duomo Spilimbergo, Il Duomo di Spilimbergo. 1284-1984, Spilimbergo 1985

Spilimbergo, Spilimbergo. Quaderni del Centro Regionale di Catalogazione dei beni culturali, Passariano di Codroipo (UD) 1984, n. 16

Giacomello A., Guida del Duomo di Spilimbergo, Udine 1984