Palazzo Revoltella

Civico museo Revoltella

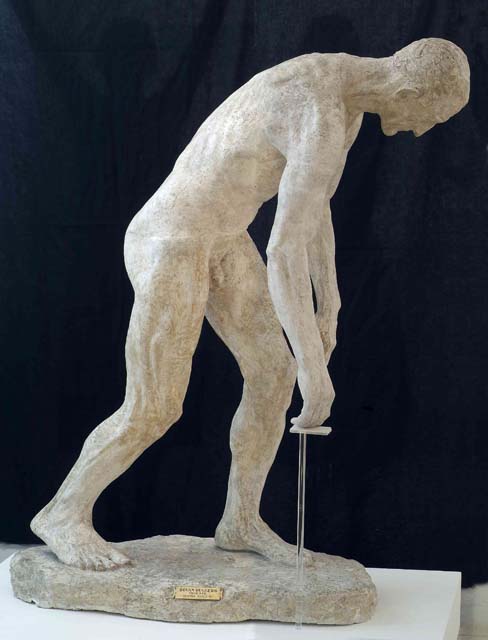

NR: R.Rovan 1923

Figura maschile nuda, a grandezza pressoché naturale, raffigurata mentre avanza con il busto piegato in avanti e la braccia abbandonate senza forza. Sia pur muscoloso, il corpo palesa però nel suo faticoso incedere un senso di straordinaria stanchezza.

«Era veramente l'immagine dell'uomo solo che va attraverso la vita, sostenendo un peso immane, invisibile, ma presente nella schiena curva schiacciata verso terra, nei tendini gonfi del collo e nei muscoli tesi delle gambe». Così Giani Stuparich in Giochi di Fisionomie descrive una delle opere più note dello scultore triestino realizzata all'inizio degli anni venti, per la quale aveva fatto da modello uno degli amici più cari dell'artista, il pittore Vittorio Bolaffio, autore a sua volta di un ritratto dello scultore. Si tratta di un'opera che più delle altre con il risultato figurativo «sembra quasi la materializzazione di un assioma filosofico» (Favetta in Mostra Ruggero 1977), di un percorso personale dell'artista, iniziato nei primi anni del '900 con l'opera In sé, con il quale intraprese la strada dell'introspezione psicologica, proseguita negli anni Venti con Homo solus e conclusasi idealmente con L'uomo stanco. Alla Biennale del 1922, la seconda dell'era Pica, Rovan fu membro di giuria per la sede di Trieste. Inviato l'Homo solus a Venezia, l'opera fu ammessa ma, come ricorda Rovan nell'autobiografia, «non esposta perché gesso». La notizia fu riportata anche dalla stampa locale, in articoli dedicati ai triestini presenti alla Biennale, e per la prima volta un anonimo giornalista elogiava l'opera auspicando una prossima esposizione. Sei anni più tardi, nel 1928, il gesso fu presentato alla Mostra regionale d'arte del Giardino pubblico e un entusiasta Benco la stimava uno dei pezzi più interessanti dell'esposizione. Oltre all'abilità nel rendere il naturalismo, espresso attraverso capacità anatomiche e attenzione per il vero, il critico triestino notava come cadesse sull'opera «un bel accento d'arte rodiniana», una sorta di ritorno all'arte giovanile riproposta dopo il «vagabondaggio ultramoderno». E infatti proprio agli anni della giovinezza risale Il nemico, vincitore del Premio Rittmayer nel 1905 ed esposto in quello stesso anno alla Biennale di Venezia, nudo maschile a grandezza naturale analogo a quello dell'Homo solus per lo sviluppo anatomico dell'intero soggetto e in particolare per la resa plastica delle gambe e del torso, anche se in quest'ultimo più incurvato. Lo scultore triestino esplicitava la conoscenza della grande tradizione classica, si pensi al Discobolo, rivista in chiave moderna attraverso la produzione di Auguste Rodin; una scelta quella di Rovan comune a molti artisti in Italia che dai primi anni del secolo iniziarono a studiare l'operato del francese, il più delle volte non cogliendo la vera essenza innovativa e rivoluzionaria della produzione rodiniana. Attratti, infatti, dall'idea della scultura «capace di affrancarsi da virtù soltanto esecutiva», come afferma Flavio Fergonzi «difficilmente riusciranno a cogliere la lezione formale» (Fergonzi 1998). Nel 1947, ritornato a Trieste dopo la parentesi romana, Rovan riproponeva il gesso alla seconda mostra personale organizzata alla Galleria San Giusto, in una mostra che apriva la stagione delle manifestazioni della sezione arti figurative del Circolo Artistico. In quello stesso anno l'opera fu acquistata dal Comune di Trieste ed esposta al Museo Revoltella. La precarietà del gesso, costante preoccupazione dell'artista, fu risolta solamente dopo la sua morte quando il gruppo degli amici dello "Zibaldone" propose una sottoscrizione per ottenere i fondi necessari alla fusione in bronzo. L'iniziativa ottenne un grande successo e nel 1967 attraverso le pagine de "Il Piccolo" l'allora presidente del Museo Revoltella, Egidio Babille, ringraziava la cittadinanza per il buon esito dell'operazione che permetteva di ammirare la fusione in bronzo e il modello in gesso nelle sale del Museo.

BIBLIOGRAFIA

Coslovich B., Schede, in Il Museo Revoltella di Trieste, Vicenza 2004

Mostra Ruggero, Mostra di Ruggero Rovan (1877-1965), Trieste 1977