Università di Trieste - Dipartimento di Storia e Culture dall'Antichità al Mondo Contemporaneo - 2011/03/00

La presenza di ragguardevoli resti archeologici - strutturali e materiali - nell'isola di Bioni risulta ben documentata a più riprese dagli inizi del Novecento ad oggi, sia sulla terra emersa che nelle acque circostanti. Sull'isola, che emerge anche con le alte maree pur diventando paludosa, affiorano in superficie, soprattutto lungo la spiaggia, numerosi frammenti ceramici, anforari, laterizi, reperti ossei e altri manufatti, in prevalenza riferibili all'epoca romana. Altri materiali, per lo più costituiti da tegole e mattoni anche di grandi dimensioni, da frammenti lapidei e da anfore, sono visibili nella parte sommersa.

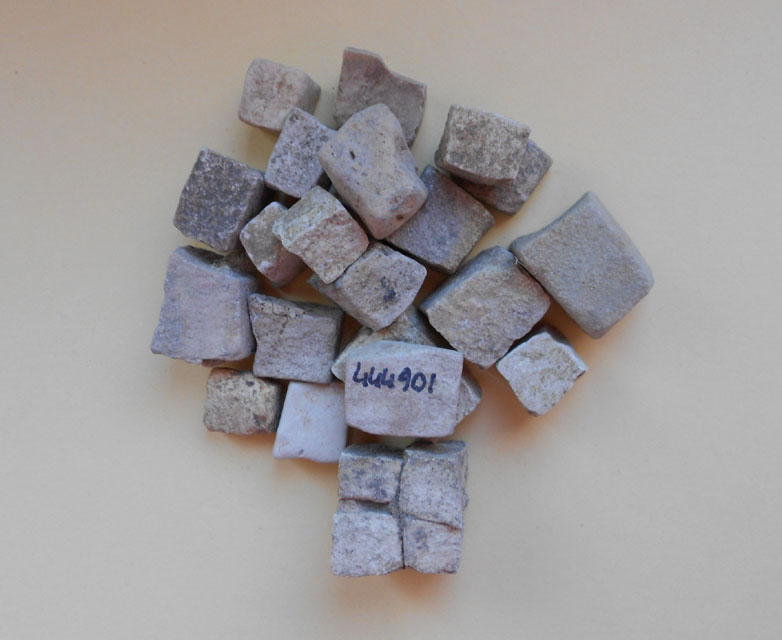

A quanto indica l’insieme dei dati documentarii e dei reperti, l’isola di Bioni fu occupata con diverse destinazioni funzionali per tutta l’epoca romana, almeno dall'età tardorepubblicana (epoca a cui si riferiscono alcuni bolli laterizi e le anfore Lamboglia 2) fino alla tarda antichità (ben rappresentata da materiali ceramici e vitrei). La documentazione attuale non consente di definire le dinamiche di trasformazione dell’insediamento nel periodo di passaggio all’alto Medioevo, ma è indubbio che il luogo fu frequentato almeno fino all’inoltrata età medievale grazie alla testimonianza fornita da quattro formelle circolari (patere) decorate a rilievo, relative all’arredo scultoreo di un edificio di culto del XII-XIII secolo, e da un'olla in ceramica grezza attribuibile a un tipo caratteristico del XIV secolo. La presenza di resti di strutture, di sepolture e di una vasta gamma di manufatti fa emergere l’importanza del luogo in età romana; in quel periodo vi doveva sorgere un centro di particolare rilievo, con caratteristiche che per ora sfuggono ad una precisa definizione. Di certo, l’ubicazione strategica del sito di fronte alla foce del fiume Stella (il flumen Anaxum, navigabile) vi favorì lo sviluppo di funzioni portuali, che sono testimoniate dall'esistenza, documentata nel 1911, di una gradinata pertinente a una banchina o a un molo. A questa struttura di approdo poteva essere correlato il grande edificio messo in luce negli scavi di A. Alfonsi, che, per la sua pianta articolata in una serie di vani quadrangolari modulari, sembra interpretabile come un magazzino per lo stoccaggio delle merci. Sull’isola dovevano inoltre esistere uno o più edifici a carattere abitativo di un certo pregio (villa o ville). Eloquente in tale senso è la scoperta nel 1905-1906 di resti di vani con pavimenti a mosaico e pareti intonacate a ricreare l’effetto del marmo, di frammenti di colonne, di condutture idriche in piombo. Successivamente vennero alla luce nell'isola altri reperti significativi, quali ceramica fine da mensa, tessere musive in pietra e in pasta vitrea, frammenti di tubuli, lastrine marmoree da rivestimento e parti di cornici architettoniche in marmo. Le numerose testimonianze di carattere funerario indicano la presenza nel sito di una necropoli; questa doveva comprendere nella prima età imperiale anche tombe monumentali, alle quali vanno riferiti diversi frammenti scultorei decorativi in calcare e marmo. E' documentata una certa continuità nell'uso sepolcrale dell'area: a più riprese furono scoperte nell'isola tombe a inumazione databili al periodo tardoimperiale e a quello altomedievale, come la sepoltura scavata nel 2011. Almeno in parte queste sepolture più tarde vennero impiantate sopra le strutture romane ormai in disuso. Infine, in epoca medievale il sito fu sede, come altre isole della laguna, di un edificio di culto (chiesa?, monastero?), la cui facciata doveva essere abbellita dalle quattro patere in calcare con scene a rilievo recuperate dal Circolo Idrologico Friulano nel 1906 e dal gruppo Archeo-sub negli anni Ottanta.

BIBLIOGRAFIA

Alle porte, Alle porte del mare. Paesaggi d'acqua e di storia nella Laguna di Marano, Trieste 2013

Auriemma R./ Maggi P., L'archeologia sommersa. Vecchie e nuove scoperte nella Laguna di Marano, in La Bassa, 2012, XXXIV, n. 65

Cividini T./ Ventura P., L'archeologia sommersa. Vecchie e nuove scoperte nella Laguna di Marano, in Histria Antiqua, 2008, 16

De Franceschini M., Le ville romane della X Regio (Venetia et Histria): catalogo e carta archeologica dell'insediamento romano nel territorio, dall'età repubblicana al tardo impero (=Studia archaeologica 93), Roma 1998

Strazzulla Rusconi M.J./ Zaccaria C., Spunti per un’indagine sugli insediamenti rustici di età romana nel territorio aquileiese, in Problemi storici ed archeologici dell'Italia nordorientale e delle regioni limitrofe dalla preistoria al medioevo. Incontro di studio, Trieste 28 - 30 ottobre 1982 (Atti dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste. Quaderni 13,2), Trieste 1984, 13, 2

Corso M.T., Attività del Gruppo Archeologico-Sub di Marano, in La Bassa, 1982, V, dicembre 1982

Corso M.T., Ricerche archeologiche, in La voce della Laguna, 1981, dicembre 1981

Bini G., Esplorazione archeologica subacquea del fiume Stella, in La Bassa, Latisana (UD) 1981, 3