Soprintendenza dei B.A.A.A.A.S. di Trieste - 1985/00/00

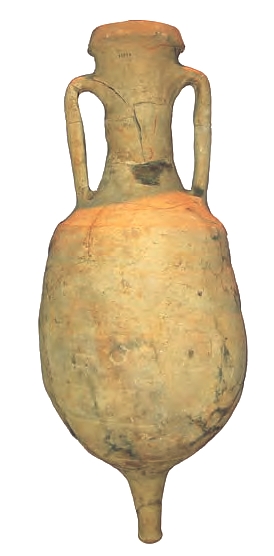

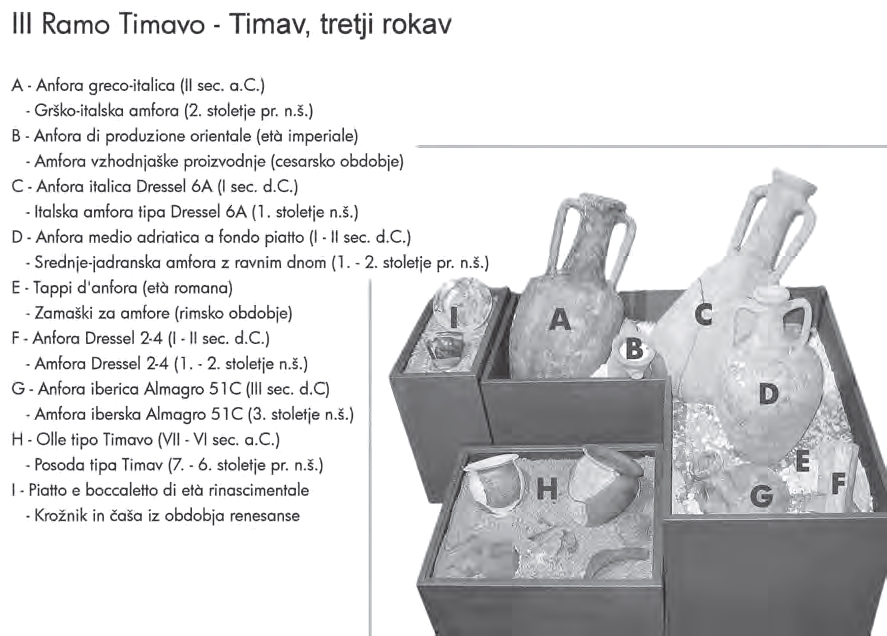

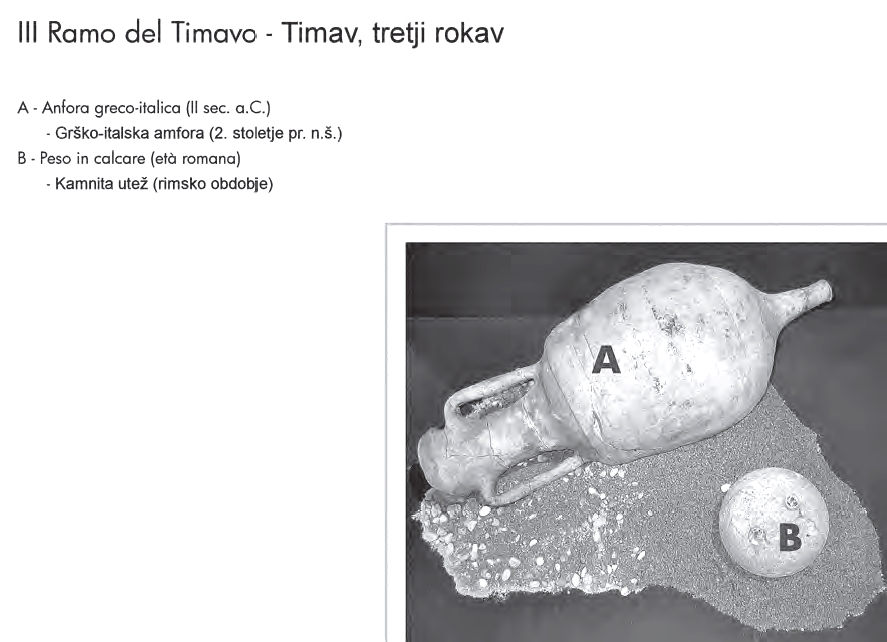

Il sito costiero pluristratificato (SI 926), attualmente sommerso nella terza bocca del fiume Timavo, si trova a circa 1 km dalle foci presso la riva sinistra, alla profondità di 7 m. Alla zona in questione si giunge attraverso il sentiero che dalla chiesa di San Giovanni Battista presso le foci del Timavo si dirige verso est. Il terzo Ramo del Timavo è stato oggetto di recuperi effettuati da parte della Soprintendenza nel 1969 e di scavi condotti dalla Soprintendenza nel 1985, che hanno portato al rinvenimento di una sequenza stratigrafica in cui si distinsero due livelli, uno databile all'Età del Ferro (VIII-VI sec. a.C.) (SI 927) e uno di epoca romana tardorepubblicana e imperiale (SI 928). Il materiale, conservato presso i depositi della Soprintendenza di Trieste, è stato oggetto di un lavoro di classificazione e studio nell’ambito delle attività del Progetto Interreg "AltoAdriatico". Tale lavoro, oltre ad aver consentito il riconoscimento di varie classi e forme e la precisazione degli orizzonti cronologici, ha condotto all'individuazione di un nucleo di materiali rinascimentali (SI 929).

Il deposito protostorico messo in luce nel 1969 conteneva numerosi vasi interi o solo parzialmente fratturati. Tali materiali sono stati connessi con un accumulo volontario dei recipienti in un contesto che potrebbe essere quello di un carico o di un luogo di immagazzinamento, legato a un approdo costiero nella zona del Lacus Timavi già in epoca protostorica, testimoniato dalle fonti (cfr. SI 927). Franca Maselli Scotti esclude, per la presenza di materiale intero, che il deposito possa identificarsi con uno scarico, e non vi sono indizi della presenza di un’imbarcazione; pensa piuttosto all’ “inabissamento di un tratto di riva, forse attrezzato a scalo” (Maselli Scotti 1983, p. 210). L’ipotesi appare, però, poco plausibile, considerata la mancanza di frammenti di strutture murarie o di parti riferibili a elementi strutturali. Va ricordato che nelle discariche portuali sono presenti anche materiali integri o ricomponibili, esito delle operazioni di carico e scarico, di trasbordo. L’esistenza di un porto alla foce del Timavo, oltre che nel lungo passo da Strabone dove si parla anche di un bosco sacro e di un santuario di Diomede, è deducibile dalla narrazione di Livio del bellum histricum del 178 a.C. Livio narra che in quell’anno, a breve tempo dalla fondazione di Aquileia, il console Aulo Manlio Valsone mosse contro gli Istri e “castra ad lacum Timavum posuit”, mentre il duumviro navale Caio Furio ancorava 10 navi “ad proximum portum in Histriae fines” (Sistiana?) e incrociava lungo la costa. Da verificare se allo stesso porto fece capo nel 129 a.C. la spedizione di C. Sempronio Tuditano (per la dibattuta questione dell’iscrizione duinate e del cosiddetto elogium in versi saturni inciso su due blocchi mutili conservati al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, in cui si legge l’espressione mutila “dedit Timavo”, cfr. le ultime osservazioni di Chiabà). Oltre alle due iscrizioni si ricorda un’altra testimonianza epigrafica del culto del Timavo presso le bocche del fiume: su un’aretta votiva scoperta nel 1924 durante i lavori di restauro al Castello di Duino si legge l’iscrizione “Temavo voto suscepto”. Tuttavia, oltre ai resti legati a un’area sacra, l’unica evidenza archeologica che provi l’esistenza del porto romano nominato da Strabone, sono i rinvenimenti del terzo ramo del Timavo: oltre al materiale archeologico recuperato durante lo scavo subacqueo, che data la frequentazione dell’approdo (o degli approdi) dal II sec. a.C. all’età medioimperiale, si possono connettere i “magazzini” collegati all’attività portuale rinvenuti alla fine del 1800 nel podere “Bertina” (UT 28). Pietro Kandler (1874), nonostante rilevasse già ai suoi tempi una profonda alterazione del paesaggio, dovuta ai suoi contemporanei “i quali nuovi ….ben altro aspetto diedero a quella regione, sì per le cose di terra come per quelle di mare, ancorché l’antico fosse facilmente riconoscibile e restaurabile”, riconosce nella zona “presso a S. Giovanni” il porto del Timavo celebratissimo e frequentatissimo, ancorché secondario ad Aquileia e Tergeste. Le fonti parlano di un paesaggio di solenne bellezza e suggestione, di cui rimane solo una pallida eco nel paesaggio attuale (Degrassi 1925-1926): sette o nove sorgenti d’acqua (secondo Polibio, cfr.Vedaldi Iasbez 1994, p. 160, n. 120) tutte di acqua salsa meno una che, dopo un percorso sotterraneo di 130 stadi (circa 24 km) noto a Posidonio (Vedaldi Iasbez 1994, p. 160, n. 121) sgorgano direttamente in mare con una corrente così ampia e profonda da meritare la designazione, come conferma Varrone, di “fonte e madre del mare”; l’immagine solenne ricorre anche in Virgilio (Eneide, libro I, vv. 242-246), quando Venere ricorda che Antenore fondò Padova “dopo aver superato la fonte del Timavo che per nove bocche sgorga dal monte con immenso fragore come un mare impetuoso e copre di risonanti flutti la campagna”.

BIBLIOGRAFIA

Auriemma R./ Karinja S., La mostra “Terre di mare”, in Terre di mare. L'archeologia dei paesaggi costieri e le variazioni climatiche, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Trieste, 8-10 novembre 2007), Trieste - Pirano 2008

Auriemma R./ Degrassi V./ Donat P./ Gaddi D./ Mauro S./ Oriolo F./ Riccobono D., Terre di mare: paesaggi costieri dal Timavo alla penisola muggesana, in Terre di mare. L'archeologia dei paesaggi costieri e le variazioni climatiche, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Trieste, 8-10 novembre 2007), Trieste - Pirano 2008