Soprintendenza dei B.A.A.A.A.S. di Trieste - 1985/00/00

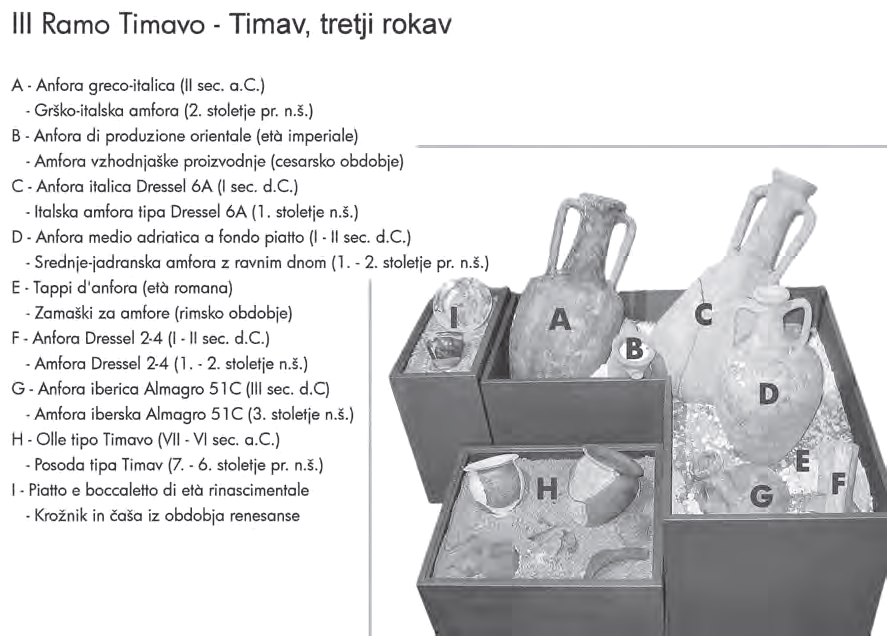

Il sito costiero pluristratificato (SI 926), attualmente sommerso nella terza bocca del fiume Timavo, si trova a circa 1 km dalle foci presso la riva sinistra, alla profondità di 7 m. Alla zona in questione si giunge attraverso il sentiero che dalla chiesa di San Giovanni Battista presso le foci del Timavo si dirige verso est. Il terzo Ramo del Timavo è stato oggetto di recuperi effettuati da parte della Soprintendenza nel 1969 e di scavi condotti dalla Soprintendenza nel 1985, che hanno portato al rinvenimento di una sequenza stratigrafica in cui si distinsero due livelli, uno databile all'Età del Ferro (VIII-VI sec. a.C.) (SI 927) e uno di epoca romana tardorepubblicana e imperiale (SI 928). Il materiale, conservato presso i depositi della Soprintendenza di Trieste, è stato oggetto di un lavoro di classificazione e studio nell’ambito delle attività del Progetto Interreg "AltoAdriatico". Tale lavoro, oltre ad aver consentito il riconoscimento di varie classi e forme e la precisazione degli orizzonti cronologici, ha condotto all'individuazione di un nucleo di materiali rinascimentali (SI 929).

I depositi protostorico e romano sono stati connessi a un approdo nella zona del Lacus Timavi, citato dalle fonti e confermato dai rinvenimenti archeologici del Terzo Ramo del Timavo (cfr. SI 927 e 928). La zona viene descritta come un paesaggio di solenne bellezza e suggestione, di cui rimane solo una pallida eco in quello attuale. Anche nella tarda antichità permane questa solennità del luogo, cantato da S. Paolino di Aquileia alla morte del duca Erico nel 799 d.C. (cfr. Cuscito 1989, p. 66 e nota 8). Le fondamenta del faro romano d’entrata al porto, secondo una notizia riportata da P. Coppo nel 1529, sarebbero state alla base delle costruzioni veneziane di Belforte sull’omonimo isolotto. Il sistema portuale del Timavo è vitale ancora in età moderna: vi erano tre dogane, una presso la Chiesa, una “alle scaturigini dei Tavoloni” e la terza sull’isola di S. Antonio; ancora nel XVIII secolo “sul declivio ove ora sta osteria presso alla Chiesa” si trovavano l’edificio della dogana e i magazzini per le merci, mentre l’approdo era presso la Chiesa (Kandler 1874, pp. 39-40; Kandler ricorda nello stesso Discorso sul Timavo il cruento attacco triestino del 1541 al porto di S. Giovanni, che sottraeva a Trieste il primato degli scambi mercantili della Karsia. Per l’importanza del porto nel medioevo e sino al secolo XVIII si vedano anche Tamaro 1924 e alcuni documenti di archivio della famiglia Torre e Tasso. Per l’interpretazione di lacus Timavi come il “bacino formato dalla fonte di un fiume” cfr. le considerazioni di Degrassi 1925-26, p. 320, che però, non esclude, nel passo di Livio, una corruzione di lucus, del bosco sacro). I materiali medievali, rinascimentali e moderni sono, quindi, da connettere con la frequentazione del luogo anche in epoca recente.

BIBLIOGRAFIA

Auriemma R./ Karinja S., La mostra “Terre di mare”, in Terre di mare. L'archeologia dei paesaggi costieri e le variazioni climatiche, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Trieste, 8-10 novembre 2007), Trieste - Pirano 2008

Auriemma R./ Degrassi V./ Donat P./ Gaddi D./ Mauro S./ Oriolo F./ Riccobono D., Terre di mare: paesaggi costieri dal Timavo alla penisola muggesana, in Terre di mare. L'archeologia dei paesaggi costieri e le variazioni climatiche, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Trieste, 8-10 novembre 2007), Trieste - Pirano 2008