Biblioteca civica Attilio Hortis

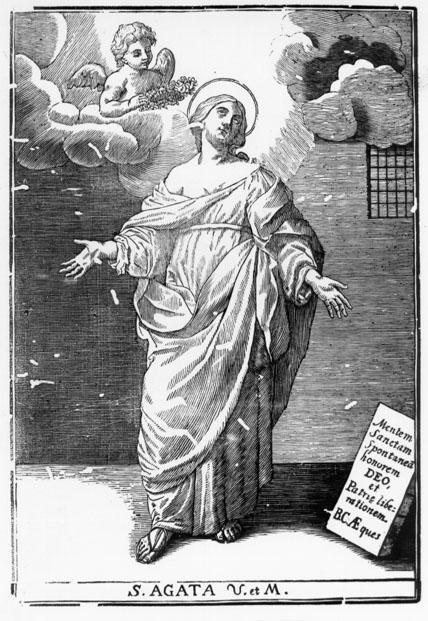

in calce: S. AGATA V. et M.

sulla tavoletta a destra: Mentem/ Sanctam/ Spontaneam/ honorem/ DEO,/ et/ Patriae libe=/ rationem.

sulla tavoletta a destra: B.C. AEques

La silografia è stata falsificata da Barelli (GOLDONI 1986) che ha eliminato le ultime parole della benedizione di Sant'Agata, per inserire il monogramma di Bartolomeo Coriolano (NAGLER 1858-1879, v. 1, p. 761, n. 1735); infatti l'iscrizione all'interno della tavoletta doveva terminare con "Ignis A Laesura Protege Nos Aghata Pia". Secondo la tradizione (GORDINI 1961, pp. 320-327) Agata fu martirizzata nel III secolo d. C. con il taglio dei seni, dopo essere stata torturata con fiaccole accese; per questo motivo è invocata contro il pericolo d'incendi, i dolori di petto e la mancanza di latte nelle puerpere. Questa stampa deve aver avuto innanzitutto la funzione di tenere lontano dalla casa in cui era appesa il pericolo d'incendi, in modo simile alle croci - amuleto con sopra incise le iniziali della ben edizione della santa (GOLDONI 1986). Comunque è da tener presente che le sole parole "Mentem sanctam spontaneam honorem Deo et Patriae liberationem" furono, secondo la leggenda (GORDINI 1961, p. 327), incise da un angelo sulla pietra tombale di Sant'Agata e perciò, inserite in questa scena che la raffigura in carcere, hanno la precisa funzione di ricordare al devoto il suo martirio e la sua morte. Finora è sfuggito che la silografia copia un dipinto del reniano Giovanni Andrea Sirani (Bologna 1610 - 1670), raffigurante appunto Sant'Agata in carcere (Bologna, Pinacoteca Nazionale, depositi: PELLICCIARI 1994, pp. 195, 198 ill.): l'artista lo eseguì intorno alla metà del sesto decennio del Seicento per la chiesa di Sant'Agata a Bologna, e in esso manca la tavoletta in basso a sinistra, che è perciò un elemento compositivo aggiunto dall'anonimo incisore di questa stampa. Ne consegue che una datazione al XVII secolo potrebbe ben calzare anche per la silografia in esame.

BIBLIOGRAFIA

Goldoni M., Schede e sezioni, in I legni incisi della Galleria Estense. Quattro secoli di stampa nell'Italia settentrionale, Modena 1986

Pellicciari A., L'eredità di Guido Reni, in La pittura in Emilia e in Romagna. Il Seicento, Milano 1994, 2 v., 1

Gordini G.D., Agata, santa, in Bibliotheca Sanctorum, Roma 1961, I

Nagler G. K., Die Monogrammisten, München 1858-1879, I-V