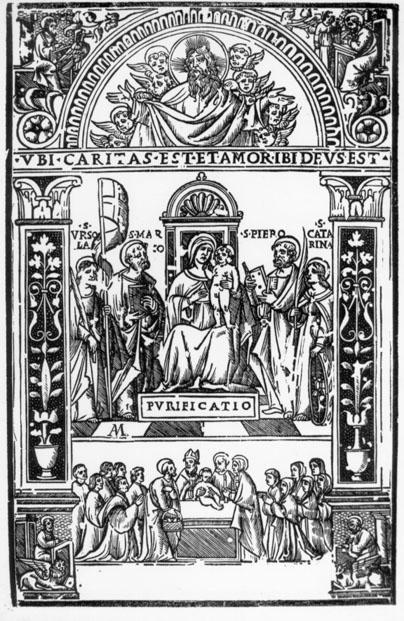

Biblioteca civica Attilio Hortis

a sinistra: AM

in alto: VBI. CARITAS. EST. ET AMOR. IBI. DEVS. EST.

PURIFICATIO

Per primo fu Schreiber (1926-1930 illustrato in FIELD 1992) a parlare della matrice di questa stampa, e la considerò opera veneziana della fine del Quattrocento, accostandola ad una tiratura probabilmente cinquecentesca conservata a Brema (Kunsthalle, inv. 32609), creduta erroneamente derivazione da un altro legno. In seguito (DONATI 1936) si affermò giustamente il legame tra la matrice di Modena e la stampa di Brema, che presenta ancora in basso la scritta "SCOLA. DELA. MADONNA. DELLE. GRAZIE. / SOTO. CONFESSION E. A. S. MARCO.", eliminata da Barelli che inserì pure il falso monogramma "AM", forse ispirato a quello di Andrea Meldolla (NAGLER 1858-1879,v. 1, p. 393, n. 909). Più di recente (GOLDONI 1986) si è sostenuta una datazione agli inizi del Cinquecento per il legno di Modena, e si è fatto notare come la composizione, caratterizzata da un'inquadratura architettonica con agli angoli i Quattro Evangelisti e in alto Dio Padre, debba essere servita ad illustrare un libro liturgico veneziano del primo decennio del Cinquecento. Per la Goldoni la stampa illustra la miracolosa immagine della Madonna delle Grazie che la tradizione vuole fosse giunta su una nave a Venezia, e in seguito posta nella chiesa di Santa Maria delle Grazie nell'isola di Cavana detta poi anch'essa La Grazia, dove si istituì una confraternita a suo nome. Nella stampa però la Vergine è affiancata dai Santi Orsola, Marco, Pietro e Caterina d'Alessandria, e inoltre la scritta eliminata da Barelli fa preciso riferimento ad una Scuola sotto confessione a San Marco che, come si viene a sapere dalle fonti, fu fondata a Venezia nel 1221 e chiamata sotto confessione a San Marco perché i confratelli si radunavano nella sala sottostante l'altar maggiore della Basilica di San Marco, cioè nella cripta (TODERINI 1791). Qui la confraternita continuò a riunirsi fino a poco prima del 1580, quando fu costretta a lasciare la sua sede perché l'acqua aveva invaso l'ambiente. Al momento dell'evacuazione l'altare della cripta era occupato da un rilievo marmoreo del 1494 (MUSOLINO 1955, p. 88) raffigurante la Madonna col Bambino in trono e i Santi Orsola, Marco, Pietro e Caterina, illustrato appunto in questa silografia. In seguito alla Scuola, che dalla fine del XVI secolo venne chiamata della Madonna dei Mascoli forse perché le donne si rivolgevano alla sacra immagine di Maria per avere figli maschi, fu concessa per le sue riunioni la cappella di San Giovanni Evangelista e dal 1618 la cappella Nuova, detta poi dei Mascoli, mentre il rilievo marmoreo fu posto nel Tesoro della Basilica dove vi rimase fino al 1899 quando, restaurata la cripta, poté ritornare nella sua ubicazione originaria. Nella stampa l'immagine venerata dalla Scuola della Madonna dei Mascoli è inserita tra quella di Dio Padre in alto e la Presentazione al tempio in basso a mo' di predella; è stato giustamente notato (GOLDONI 1986) come nell'episodio della Presentazione di Gesù al tempio ci sia un chiaro riferimento anche alla Purificazione della Vergine nella presenza delle due tortore portate da San Giuseppe dentro il paniere, mentre la candela in mano a Maria richiama alla mente la festa della benedizione delle candele, cioè la Madonna Candelora, a cui assistono i confratelli inginocchiati. Perciò la scritta "PVRIFICATIO" sotto il trono della Vergine si riferisce a quello che è illustrato nella predella ma anche allude al patto tra Dio e gli uomini suggellato col sangue di Cristo. La frase "·VBI·CARITAS·EST·ET·AMOR·IBI ·DEVS·EST", tratta da un inno liturgico del IX secolo, vuole ricordare il nuovo comandamento di Cristo di amarci gli uni e gli altri, a cui le confraternite davano molta importanza considerandolo l'asse portante del loro pensiero religioso.

BIBLIOGRAFIA

Field R.S., German single-leaf woodcuts before 1500 (Anonymous Artist: .997-.1383), in The Illustrated Bartsch, New York 1992, 164, Supplement

Goldoni M., Schede e sezioni, in I legni incisi della Galleria Estense. Quattro secoli di stampa nell'Italia settentrionale, Modena 1986

Donati L., Stampe del XV secolo della Città del Vaticano, Biblioteca; di Roma, R. Calcografia e R. Archivio di Stato; di Modena, R. Pinacoteca e Museo Civico. Con 43 riproduzioni, Strassburg 1936

Schreiber W. L., Handbuch der Holz-und Metallschnitte des XV Jahrhunderts, Leipzig 1926-1930, 8 v.

Musolino G., La Basilica di S. Marco in Venezia, Venezia 1955

Nagler G. K., Die Monogrammisten, München 1858-1879, I-V

Toderini G., Memorie intorno l'antichissima Scuola della Madonna de' Mascoli eretta nella ducale Basilica di San Marco consecrate al Serenissimo D. D. Lodovico Manin Doge di Venezia, Venezia 1791