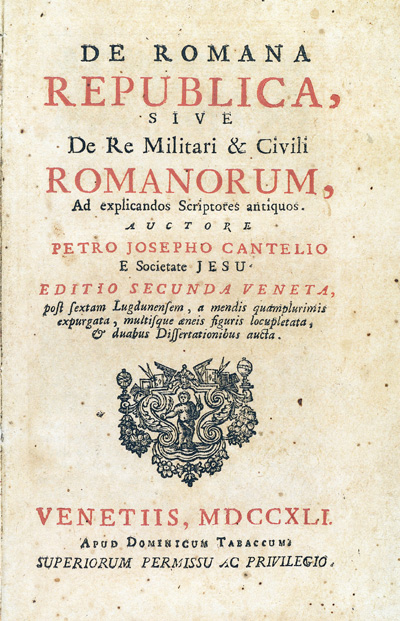

Biblioteca civica Vincenzo Joppi

Il volume di Pietro Giuseppe Cantello è adornato da una serie di illustrazioni riproducenti scene della storia e della vita degli antichi romani. Le tavole pur non essendo firmate sono attribuite all'incisore palmarino Jacopo Leonardis. Giacomo Leonardis, incisore palmarino (Palmanova 1723-Venezia 1797), dopo una prima formazione in bottega sotto la guida del pittore francese Pietro Bainville, nel 1741 si trasferì a Venezia. Una lettera del 1772 indirizzata al collezionista bergamasco Giacomo Carrara, Antonio Maria Zanetti definì il Leonardis "un intagliatore, che non è senza disegno", qualità che certo derivò dall'apprendistato presso il Tiepolo. Nel 1745 abbandonò il disegno per dedicarsi esclusivamente all'incisione, probabilmente lavorando nella bottega di Giuseppe Wagner, incisore e stampatore presente a Venezia dal 1739, la cui calcografia divenne un centro con funzioni guida. L'influenza del maestro tedesco è evidente nei rami del nostro: "il suo linguaggio grafico è caratterizzato da un fitto tratteggio ad incrocio che associa ai morbidi effetti dell'acquaforte i precisi e netti tagli della dura punta del bulino. La tecnica non disgiunta da una particolare sensibilità al segno, consente all'incisore di ottenere un'ampia gamma chiaroscurale in cui il bianco e il nero per ricchezza di sfumature e passaggi, l'equivalente delle specifiche qualità dei colori" (Delneri 1983, p. 195). Verso il 1760 l'artista palmarino aprì una stamperia in proprio, traducendo in rame dipinti dei più acclamati maestri. Lavorò per i migliori editori veneziani dell'epoca, sia per illustrare grandi opere, che romanzi, anche stranieri. Dal 1757 la sua attività principale risulta l'illustrazione dei libri, nell'ambito di quel rilancio e riqualificazione dell'arte incisoria e di quella editoriale che diventano "raffinatissimo documento" della cultura veneziana settecentesca. L'ultima opera datata con l'indicazione della sua bottega risale al 1773; si può quindi ritenere che, dopo questa data, egli abbia cominciato a servirsi dei grandi maestri stampatori dell'editoria settecentesca: Giuseppe Wagner, Furlanetto, Alessandro Innocenti, Pietro Scattaglia e Teodoro Viero. Realizza così una serie di tavole tratte dai quadri dei più noti collezionisti veneziani del tempo, come l'Algarotti e lo Smith, a cui più tardi se ne aggiungerà un'altra, ricavata solo da quadri di formato verticale, sempre appartenenti a collezionisti veneziani. Negli stessi anni si dedica anche a incisioni di soggetto religioso, che rispondono alle esigenze encomiastiche, devozionali e celebrative del tempo. Il giudizio di Moschini (1924, p. 126) - molti ricorrevano per averne lavori, a lui estimato esatto e nel disegno e nel conservare il carattere degli autori le cui opere intagliava. Ed era intelligente eziandio nell'arte, quantunque il suo bulino non sappia nascondere lo stento nel condurlo - è stato rivisto dalla critica, secondo cui Leonardis è invece abile nel bulino, anzi rasenta l'eccessivo virtuosismo, giustificato però dall'esigenza di rendere con la massima evidenza l'opera "tradotta". Anche Morazzoni (1943, p. 197) sottolinea che la molta considerazione di cui godeva era dovuta alla "scrupolosa esattezza nel conservare attraverso la sua traduzione il carattere dei modelli che copiava", che per la vecchia critica è condizione fondamentale, mentre secondo la Frongia (1971, p. 228) dimostra autonomia e in qualche caso "estro creativo" sia dal punto di vista tecnico che della lettura e dell'interpretazione dell'opera dalla quale dipende. Come evidenzia Marini (1995, p. 545) l'esperienza di straordinaria ricchezza grafica vissuta nello studio dei Tiepolo predispone facilmente anche Giacomo Leonardis ad una sensibilità traduttiva delle specifiche qualità cromatiche degli originali di Giambattista e Giandomenico, e fa di quello il migliore del suo impegno di riproduzione e di illustrazione libraria.