Sede del Dipartimento studi umanistici

smaTs. Archivio degli scrittori e della cultura regionale. Lascito Fonda Savio

frontespizio: STAMPE DI TRIESTE / CITTÀ VECCHIA CHE SCOMPARE / ESEGUITE DAL PITTORE SANTO LVCAS / PALAZZO MARENZI / VIA DI DONOTA / VIA DEL PANE / VIA DEL VOLTO / TETTI / DI CITTÀ VECCHIA / TEMPIO ISRAELITICO / ARCO DI RICCARDO / TOR CVCHERNA / PIAZZA VECCHIA / Scelte dalla Commissione della Biennale per incarico degli on. Ministeri / per la Stampa e Propaganda, degli Eteri e dell'Educazione Nazionale / Esposte nei seguenti Stati: / Bulgaria, Rumenia, Turchia, Grecia, Polonia, Estonia, Lettonia, Finlandia, Norvegia, / Svezia, Danimarca, Olanda, Luxembrurgo, Svizzera, India

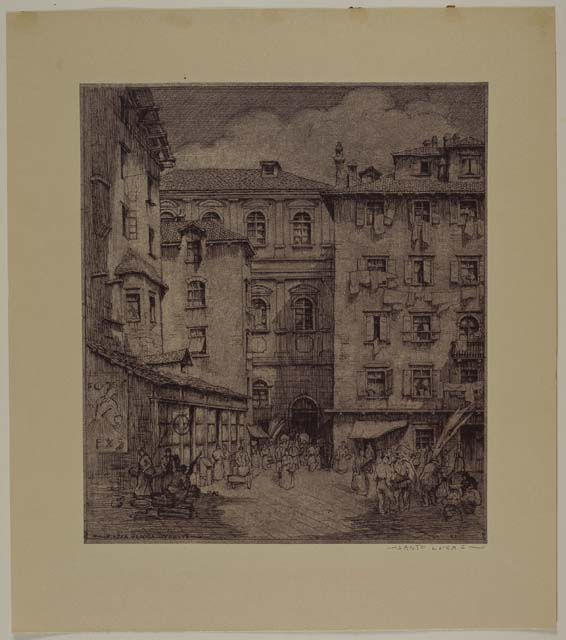

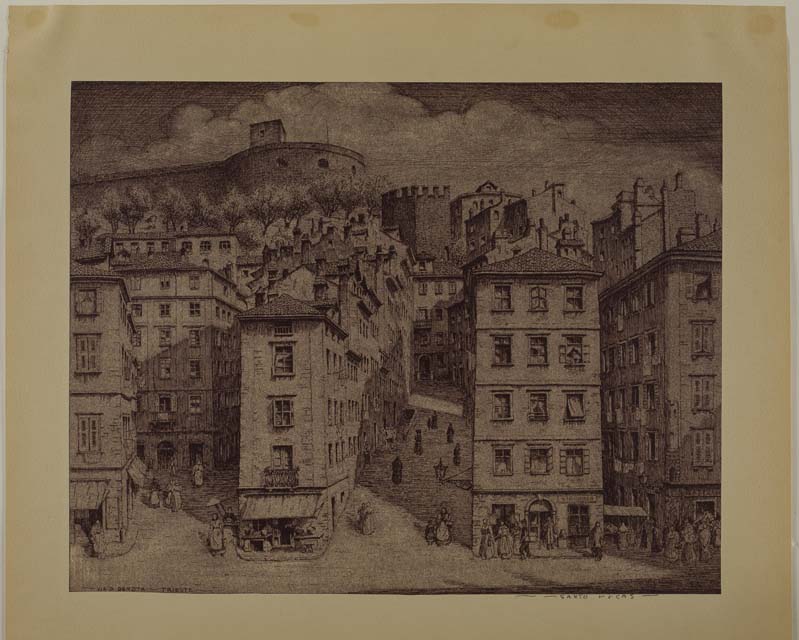

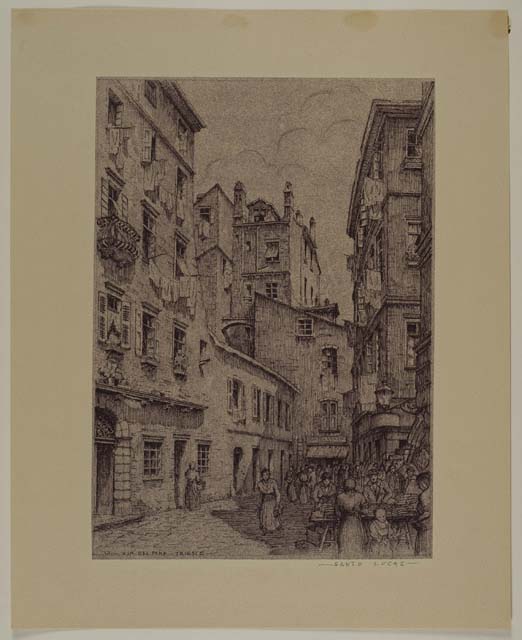

Nato a Trieste, Lucas ebbe una prima formazione con Rossini e Bergagna per trasferirsi poi a Venezia, dove si diplomò all’Accademia di Belle Arti sotto la guida di Ettore Tito e Pietro Canonica. Sarà uno degli artisti triestini presenti nella cerchia della famiglia Fonda Savio, il Civico Museo Revoltella conserva infatti un suo Autoritratto donato nel 1972 da Antonio Fonda Savio. Ritrattista, paesaggista e pittore di genere, Lucas è noto presso il grande pubblico proprio per la serie di litografie in oggetto, destinata a illustrare scorci della città vecchia di Trieste che sarà oggetto delle grandi trasformazioni urbanistiche, il cosiddetto «piccone risanatore», volute dal regime fascista negli anni Trenta. Nei fogli di Lucas, scelti «dalla Commissione della Biennale per incarico degli on. Ministeri per la Stampa e la Propaganda, degli Esteri e dell’Educazione Nazionale» ed esposti, per scelta degli stessi ministeri, in «Bulgaria, Rumenia, Turchia, Grecia, Polonia, Estonia, Polonia, Filandia, Norvegia, Svezia, Danimarca, Olanda, Luxemburgo, Svizzera, India». La zona interessata dai maggiori sventramenti, voluti dal Piano regolatore del 1934 firmato da Paolo Grassi, fu il rione noto come Riborgo, dal nome della sua via più importante, via di Riborgo che andava da via delle Beccherie a via Malcanton, dove per disposizione imperiale di Giuseppe I nel 1696 era sorto il ghetto ebraico. Questa zona, come si evince dalla prima litografia di Santo Lucas, era fitta di abitazioni che arrivavano a ridosso delle chiese di Santa Maria Maggiore e San Silvestro. Nel 1798 vi era stata inaugurata una sinagoga, eretta in forme cinquecentesche dall’architetto Balzano. Tale edificio (protagonista della seconda litografia di Lucas) ospitava al suo interno la Schola n.2 (o Schola grande, di rito tedesco askenazita) e la Schola n.3 (o Schola spagnola, di rito sefardita). Il tutto tradotto dall’artista triestino con grande perizia disegnativa e una spiccata attenzione a dettagli che oltre a restituire fedelmente la struttura urbana, puntavano anche a ricrearne l’atmosfera attraverso una regia chiaroscurale piuttosto risentita e attentamente studiata. Tra i materiali dell’archivio Fonda Savio si conservano poi altre redazioni delle stampe litografiche, vere e proprie prove d’artista su fogli più grandi di quelli usati nella cartella. In particolare poi i due esemplari dedicati all’Androna Gvsion, (sulla stampa «Corte Gvsion») portano la data 1935, non presente nella litografia della cartella, che è anche la probabile data dell’effettiva pubblicazione.

BIBLIOGRAFIA

De Grassi M., Schede, in "Ricorda e Splendi". Catalogo delle opere d'arte dell'Università degli Studi di Trieste, Trieste 2024