1798 - 1800

chiesa di San Tommaso apostolo

sulla cimasa: 1799

frontalino tastiera: OPERA PRIMA DI PIETRO ANTONIO BOSSI PROFESSORE DI ORGANI IN GRADISCA. ANNO. 1799.

crivello: Tolfo G.G. pulli e restano aggiunto registri [ ... ] adi 7bre 1860 ed in maggio 1870 pose li mantici. Giacomo de Corte di Cividale accordò quest'organo l'anno 1879

mantice: Milocco Francesco settembre 1891. Zanin Pietro riparazione 1917.

L'organo, collocato in cantoria sopra la porta d'ingresso, è racchiuso in cassa architravata con cimasa ornata da ghirlanda e da girali intagliate; sopra la cornice sono collocati due vasi scolpiti. La trabeazione di linee spezzate ed in avancorpo alle estremità, poggia su lesene con capitelli compositi; la cornice del fornice si spezza e si inflette nei punti di raccordo dell'archivolto che mostra in chiave un'arricciata foglia d'acanto. Due ornate e flessuose volute scendono lungo i fianchi della cassa. La decorazione, evidenziata dal contrasto cromatico con il fondo verde, sottolinea la composizione architettonica del mobile ed è costituita da corolle floreali, comici e racemi intagliati e dorati. La cantoria, a cui si accede tramite scala a chiocciola, è sostenuta da due mensole scolpite di marmo poggianti su colonne con basamento. Il poggiolo con legii è compartito in tre campi con specchiature ornate da trofei di strumenti musicali intagliati e dorati.

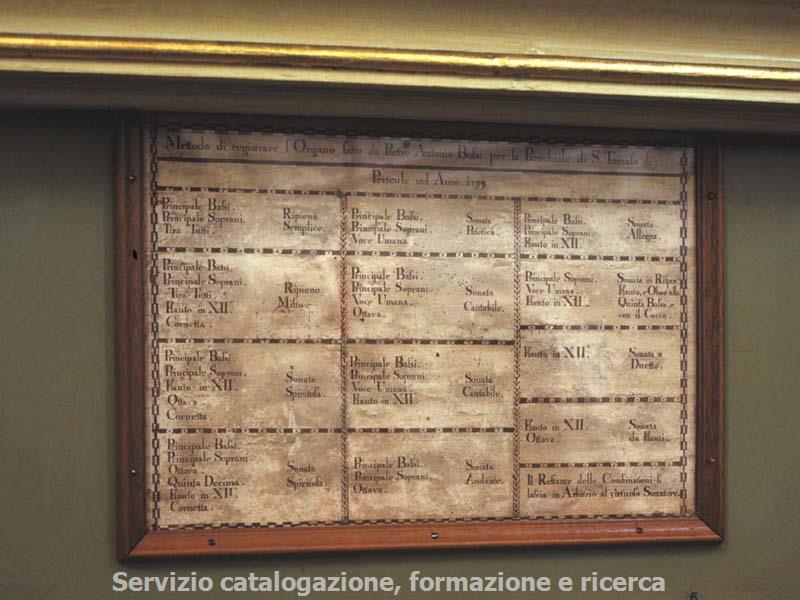

Un'indagine sui registri dell'archivio parrocchiale di Perteole comprova la radicata tradizione musicale di quella chiesa: almeno dal 1790 i cantori risultano regolarmente pagati; nell'Ottocento sono annualmente annotate le spese, con periodici aumenti, per il mantenimento di dodici cantori obbligati al servizio anche nelle chiese filiali di Alture e Saciletto (Arch. ParI., Regg. 305-309 e Busta 323, ad annum). In documenti del primo Novecento si menziona anche il "maetro di coro", si riporta un "contratto" con gli obblighi dei cantori e l'elenco di numerose feste liturgiche nelle quali dovevano esibirsi. Al 1800 risalgono le prime annotazioni di spesa per il servizio dell'organista, a due anni dalla collocazione nella chiesa della prima opera dell'organaro Pietro Antonio Bossi di Gradisca. La paternità e l'anno di costruzione dell'organo vengono dedotte dall'iscrizione suI frontalino della tastiera e confermate anche da alcune note d'archivio. Infatti, a partire dal 1797 e fino al saldo di spesa dell'anno successivo, il Bossi viene periodicamente pagato per complessive 2433 lire (Arch. Parr., Reg. 30S, cc. 32r, 34r-35v, 4Iv). Lo strumento sarà collaudato il 26 aprile ISOO dall'organista-compositore Leonardo Marzona (CARUANA, p. 74). Cassa e "orchestra" vengono allestite nel 1798 (ibidem), mentre i pagamenti per la decorazione si protraggono negli anni successivi (Ivi, Reg. 309, cc. 3v, 4r-5v, 9v): nel 179S, per "colori per l'orchestra f. .. ] / infar venir gli intagliatori del Organo da Udine f. .. ] / per due morali e mezo [ ... ] / per due arpe f. . .} / oro per l'organo", nel 1800, "per l'indoratura della Orchestra" e ancora per l'intagliatore. Il Bossi dovette recarsi a Perteole più volte per rifinire il suo primo strumento o per curarne la manutenzione. Infatti, nel 1800, viene pagato con 175 lire per l'acquisto a Venezia di "ottone e stagno per li Tromboncini" e con 3S0 lire "per la fattura delli stessi f. .. ] che li fabricò e pose in opera". Probabilmente il taglio sulla cassa di due fori per il passaggio dei tiranti dei registri Tromboncini bassi e soprani, conferma infatti tale successiva aggiunta. Ultimata l'opera, molto probabilmente lo stesso organaro isontino la corredò di un'interessante tabella manoscritta contenente il "Mettodo di registrare l'Organo" (CARUANA, pp. 73-74). In questa si ravvisano alcune combinazioni ancora legate alla tradizione nacchiniana (si confronti, ad esempio, la tabella con quella dell'organo di Muzzana), altre invece più rispondenti al gusto musicale dell'epoca: "Sonata Patetica / Sonata a Duetto / Sonata in Risposta Flauto, e Oboe alla Quinta Bassa, e con il Cucco". La descrizione operata dalla Caruana vent'anni fa (CARUANA, pp. 72-74, figg. 27-29), mostra uno strumento in parte alterato: tromboncini asportati, Cornetta sostituita con una Viola soprani, Viola bassi e Flauto in ottava aggiunti; vengono dati per autentici i cartellini dei registri e, tra gli accessori, figurano il Tiratutti a manovella, il Tremolo a pedaletto e i Timballi. Alcune trasformazioni sono da attribuire a quegli organari le cui firme ed annotazioni compaiono sul crivello e nel mantice e dei quali Giovanni Gaetano Tolfo, nella seconda metà dell'Ottocento, ebbe forse maggior peso. Sopra il leggio è stata recentemente incomiciata e protetta da vetro l'originale tabella di registrazione scritta ad inchiostro (40x2S cm) e suddivisa in settori da cornicette.

BIBLIOGRAFIA

Nassimbeni L./ Stella L., Catalogo degli organi, in L'Arcidiocesi di Gorizia, Udine 2004

Nossal F., Schede, in Organi restaurati del Friuli-Venezia Giulia. Interventi di restauro della Regione Friuli-Venezia Giulia dal 1976 al 1993., Udine 1994, 23

Caruana I., Schede, in L'arte degli organi nel Friuli-Venezia Giulia. L'arcidiocesi di Gorizia, Udine 1973