facciata principale, portale

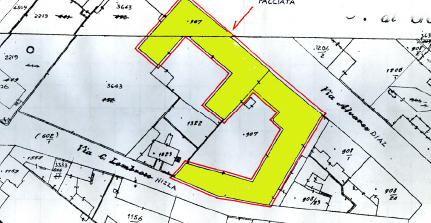

Il complesso edilizio si sviluppa su un ampio lotto trapezoidale, ricavato tra via Diaz, via Nizza e il passaggio Alvarez, un collegamento pedonale tra le due strade. Sono riconoscibili diversi corpi, forse realizzati in epoche diverse ma tutti collegati tra loro, fino a formare un organismo unico. Il filo di facciata segue la via Diaz, piega lungo il passaggio Alvarez, si interrompe all’angolo con via Nizza e prosegue infine lungo quest’ultima strada. Il corpo centrale è identificabile lungo via Diaz. Lo storico Sergio Tavano vede nella parte centrale della facciata del palazzo “risonanze pacassiane”. L’impianto presenta una conformazione a C, simmetrica, con i due bracci più corti rivolti verso l’ampia corte interna. In alzato, il volume dell’edificio è ripartito in tre piani e in un livello sottotetto abitabile. La facciata, felicemente equilibrata nei volumi, è ravvivata al centro da un vigoroso portale compreso fra quattro lesene, sormontato da un elegante fastigio cuspidato e segnato da volute, che conferiscono unità e armonia all’antistante via Diaz. Le aperture sono ripartite ordinatamente e simmetricamente ai lati del portale. Tutte le finestre sono riquadrate da cornici in masselli di pietra lineari e non modanati. La facciata è impreziosita dal bugnato del portale, dal tondo a bassorilievo posto sopra il varco e dal quadrante dell’orologio al centro del fastigio. Le facciate interne del corpo principale non presentano elementi architettonici rilevanti, se non la rigorosa e coerente riproposizione delle aperture incorniciate. Inoltre, al piano terra si riscontra la presenza di pilastri lapidei a sostegno di arcate in seguito murate e ora ben visibili da sotto l’intonaco; testimonianze forse di un originario porticato chiuso successivamente. Il corpo destro, sempre lungo via Diaz, ha l’aspetto compatto, con una pianta rettangolare. Più basso del corpo centrale, presenta delle finestre disallineate rispetto alla facciata originaria. Anche il corpo che si innesta a sinistra del volume centrale è più basso. Esso piega a L lungo il passaggio Alvarez, una stretta via pedonale. Nuovamente vengono riproposte le medesime aperture riquadrate da finestre in pietra. Verso l’interno, al piano terra, si apre un porticato ad archi ribassati retti da pilastri, interrotto all’angolo dal volume emergente del vano scala e ascensore, di recente costruzione. Anche al piano superiore è ripetuta la medesima scansione ad archi, trasformando il porticato in un loggiato chiuso da ampie vetrate. Il corpo lungo via Nizza ha un impianto irregolare, la costruzione non è direttamente connessa all’ala vicina, ma è separata da un vano scala che funge da elemento di discontinuità. Gli ambienti interni – oggi destinati ad uffici, aule didattiche, laboratori – conservano la distribuzione originaria condizionata dai setti murari portanti. I vani dei vari livelli si affacciano verso via Diaz e verso passaggio Alvarez e sono serviti da corridoi rivolti sulla corte interna. Il complesso edilizio che costituisce palazzo Alvarez è coperto da un tetto a struttura lignea e manto in coppi di laterizio.

Palazzo Alvarez risale al 1757. Lo stabile, intitolato al marchese spagnolo Francesco Alvarez Telles de Menesses, viene realizzato per essere un orfanotrofio maschile, per poi divenire un ospedale. L’operazione è resa possibile grazie ad un lascito disposto dallo stesso Alvarez nel 1753, pochi mesi prima della sua morte. La struttura accoglie i primi orfani all’inizio del 1758. Dalla sua edificazione e fino agli anni Ottanta del Novecento, l’edificio viene destinato a funzioni assistenziali e di cura. Originariamente ospita un istituto per l’assistenza e l’educazione di fanciulli orfani. Pochi anni dopo, a partire dal 1786, l’edificio diventa un nosocomio maschile e femminile per lungodegenti, gestito dall’ordine religioso dei Fratelli della Misericordia, meglio conosciuti come Fatebenefratelli. La funzione di ospedale cessa dopo la prima guerra mondiale, quando la casa di cura viene trasferita a villa San Giusto, nei pressi della stazione ferroviaria centrale. Durante il conflitto, il palazzo viene utilizzato come ospedale militare e viene gravemente danneggiato dai bombardamenti. Dopo la guerra, l'edificio viene restaurato e torna ad essere utilizzato come ospedale. Nel 1970 l’edificio viene ceduto alla provincia di Gorizia. Nel 1994 il complesso edilizio ridotto in gravissime condizioni viene interessato da una complessa ristrutturazione. Dopo il restauro e la riconversione d’uso, l’edificio ospita l’archivio storico provinciale, l’annessa biblioteca ai Musei provinciali, la sede dell’Ente regionale per il patrimonio culturale (ERPAC), il Centro di Comunicazioni multimediali, l’Accademia europeista, l’Associazione Venezia Giulia Dalmazia, e uffici di vari enti. L’edificio accoglie pure degli spazi riservati all’Università degli Studi di Udine, in quanto presenta una suddivisione degli spazi interni idonea ad attività didattiche e formative.

Murature portanti in pietrame e mattoni. Superfici murarie intonacate. Struttura di copertura in travi di legno e copertura in coppi di laterizio.

BIBLIOGRAFIA

Geromet G./ Alberti R., Gorizia 1001-2001. Nobiltà della contea, palazzi, castelli e ville a Gorizia, in Friuli e in Slovenia, Monfalcone (GO) 1999

Tavano S., Gorizia. Storia e arte, Reana del Rojale (UD) 1981

Marcon E., I Fatebenefratelli in Gorizia. 1656-1956, Gorizia 1956