Soprintendenza alle Antichità delle Venezie - 1971/00/00

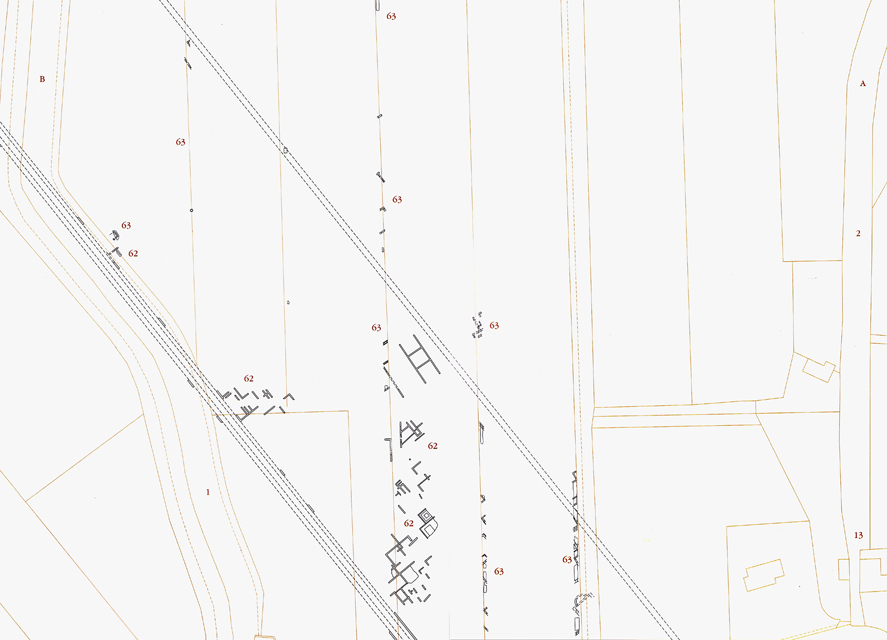

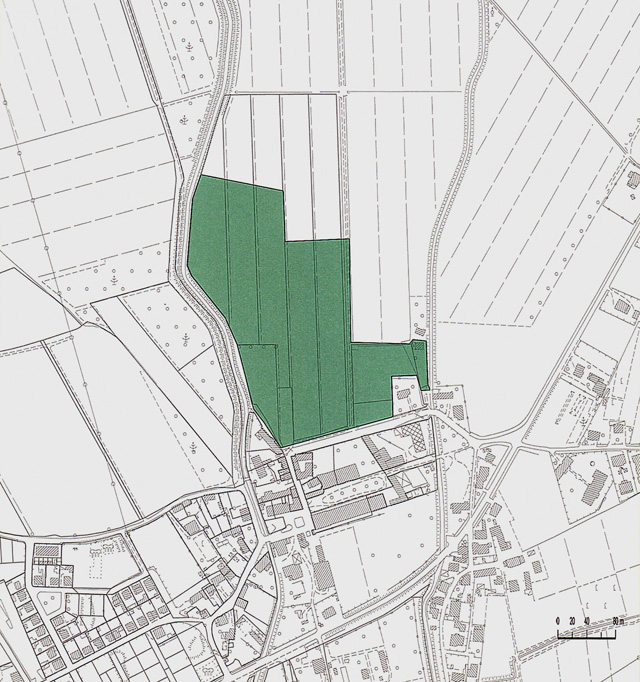

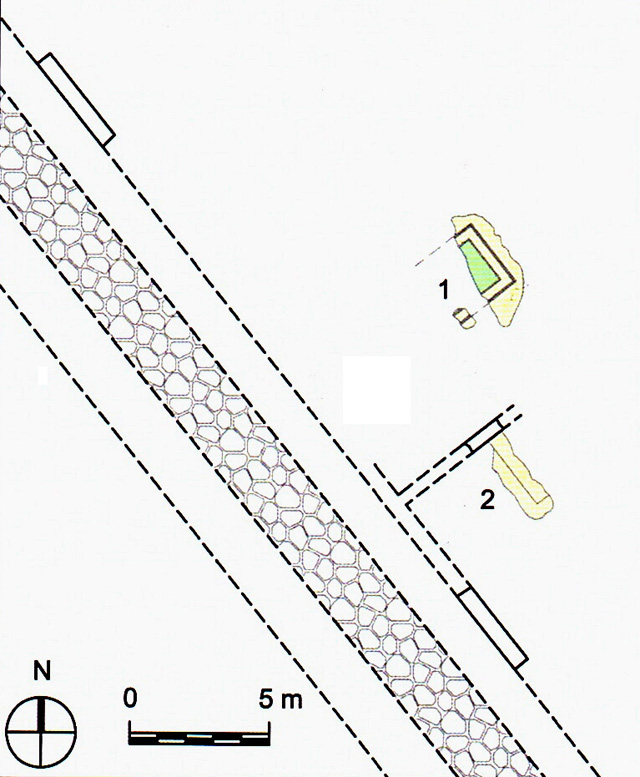

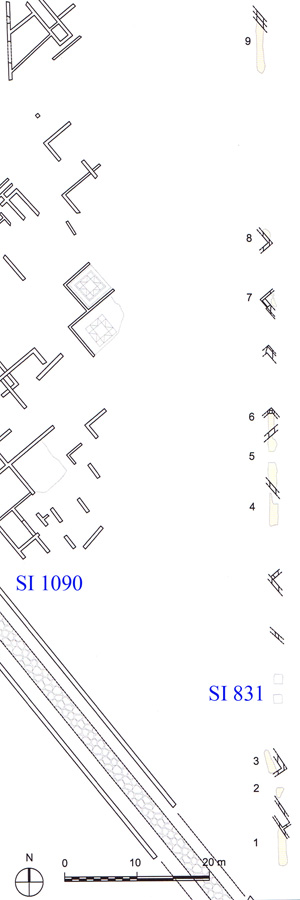

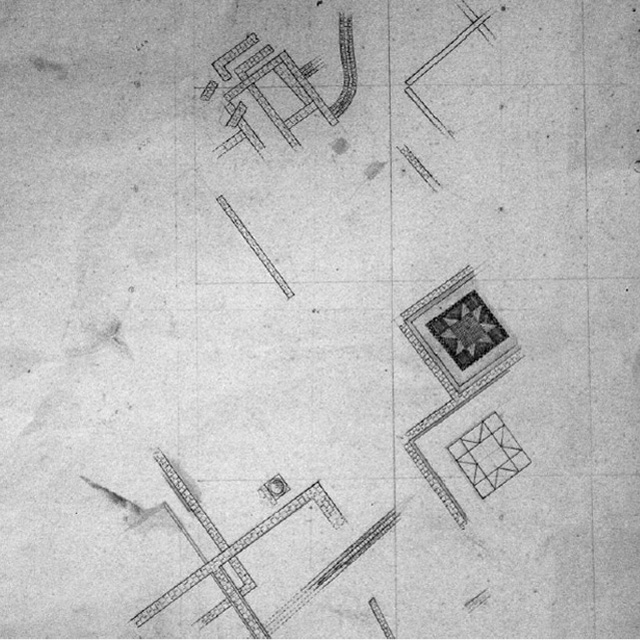

La vasta area agricola a nord di Monastero, corrispondente ai fondi di proprietà dei Baroni Ritter, fu scavata dapprima all'inizio del Novecento dal Maionica (area allora corrispondente alla p.c. 396/2) e successivamente nel 1971, quando Luisa Bertacchi, in occasione di lavori fondiari, fece eseguire una serie di trincee parallele seguendo l'andamento nord-sud di cinque scoline. Tali indagini permisero di individuare una fitta trama di strutture iso-orientate, di cui fu possibile mettere in evidenza solo delle porzioni molto limitate. Si tratta in prevalenza di strutture murarie e pavimentali, tra cui diversi tessellati, pertinenti a più unità abitative. I rinvenimenti sono documentati sia da alcuni disegni relativi alle scoperte avvenute tra fine Ottocento e inizi Novecento, sia dai rilievi eseguiti in scala 1:100 in occasione dei sondaggi dell'inizio degli anni Settanta. Su questi si basa la trasposizione delle evidenze nella "Nuova pianta archeologica di Aquileia" redatta nel 2003 dalla Bertacchi, dove sono contrassegnate dai numeri 62 e 63. La documentazione d'archivio di inizi Novecento ricorda che in questi terreni “… tante fondamenta di edifici Romani… sono stati portati fuori con i aratri… ed in tale occasione furono distrutti una grande quantità di mosaici che stavano collocati nelle stanze…”.

I resti di diversi edifici venuti alla luce nell'area a varie riprese (cfr. schede SI 830, SI 831, SI 1090-1093) facevano parte di un vasto settore abitativo extramuraneo che si sviluppò nella zona a nord-est della città compresa tra due corsi d'acqua, confluenti poco più a sud a formare l'ampio canale del porto. A causa della mancanza di scavi in estensione e della discontinuità e limitatezza delle superfici indagate, non è possibile ricostruire integralmente l'organizzazione planimetrica del quartiere. Tuttavia, risulta evidente una certa razionalità nell'assetto, che sembra frutto di un piano programmatico, come suggerisce l'orientamento omogeneo dei vari edifici; quest'ultimo è coerente con l’andamento di un asse viario di raccordo tra la strada per Emona e quella per il Norico, che correva in direzione nord-ovest e sul quale evidentemente gravitava l’intera zona residenziale, così come una serie di recinti funerari scavati nel 1885. Pochi sono gli elementi per la datazione delle fasi di vita del quartiere: i dati ricavabili dall'analisi delle testimonianze musive riportano alla prima età imperiale.

BIBLIOGRAFIA

Ghedini F./ Bueno M./ Novello M./ Rinaldi F., I pavimenti romani di Aquileia. Contesti, tecniche, repertorio decorativo. Catalogo e saggi (Antenor quaderni, 37), Padova 2017

Maggi P./ Oriolo F., Luoghi e segni dell'abitare nel suburbio di Aquileia, in L'architettura privata ad Aquileia in età romana. Atti del Convegno di Studio (Padova, 21-22 febbraio 2011), Padova 2012

Bertacchi L., Nuova pianta archeologica di Aquileia, Udine 2003