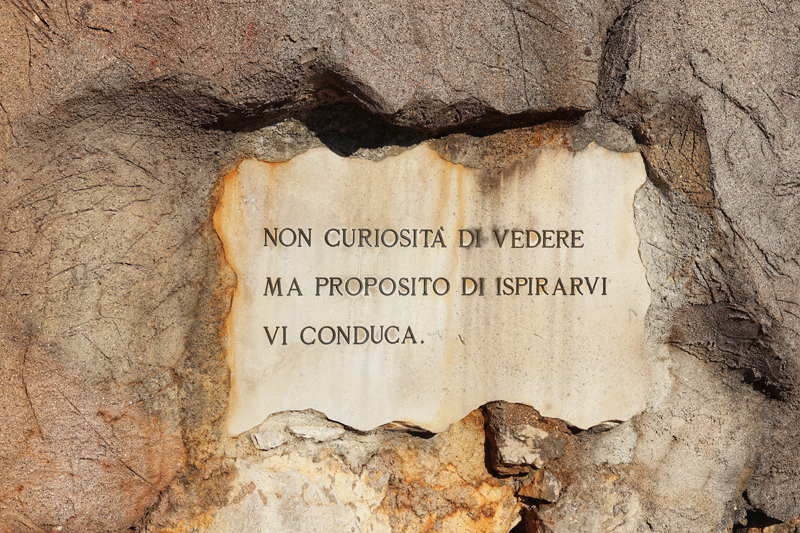

ingresso della Via Eroica: NON CURIOSITÀ DI VEDERE/ MA PROPOSITO DI ISPIRARVI/ VI CONDUCA.

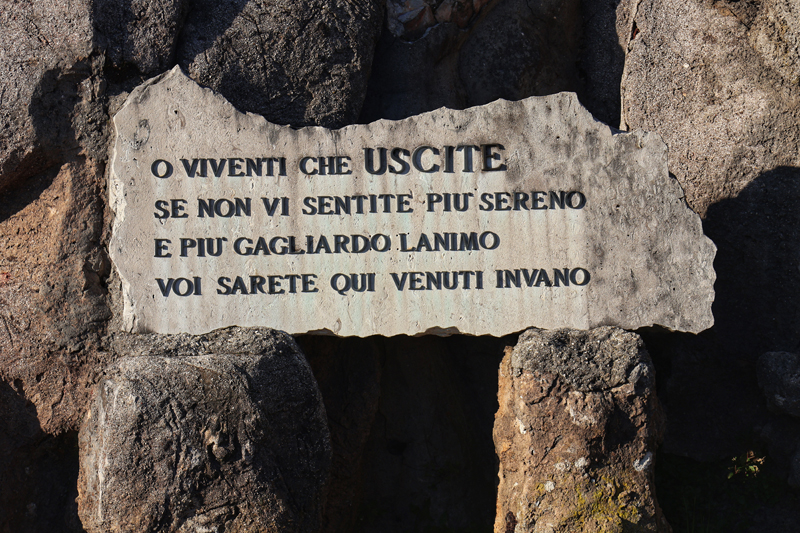

ingresso della Via Eroica: O VIVENTI CHE USCITE/ SE NON VI SENTITE PIÙ SERENO/ E PIÙ GAGLIARDO L’ANIMO/ VOI SARETE VENUTI QUI INVANO

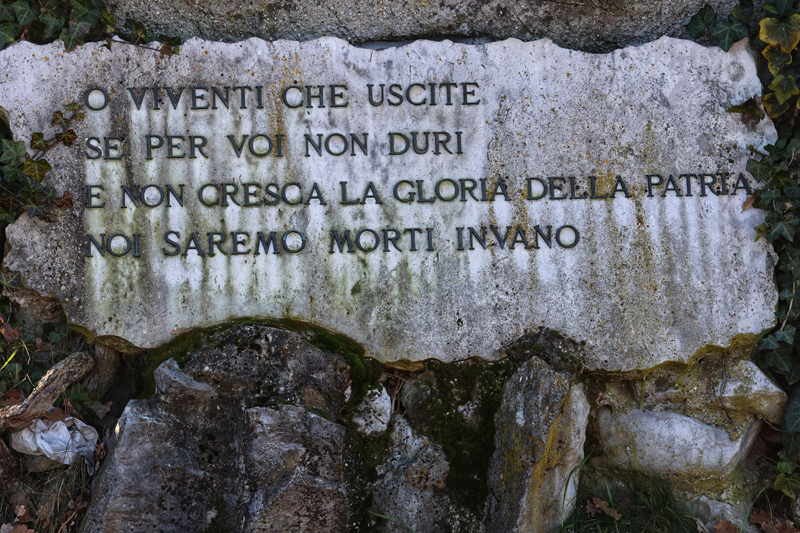

ingresso della Via Eroica: O VIVENTI CHE USCITE/ SE PER VOI NON DURI/ E NON CRESCA LA GLORIA DELLA PATRIA/ NOI SAREMO MORTI INVANO

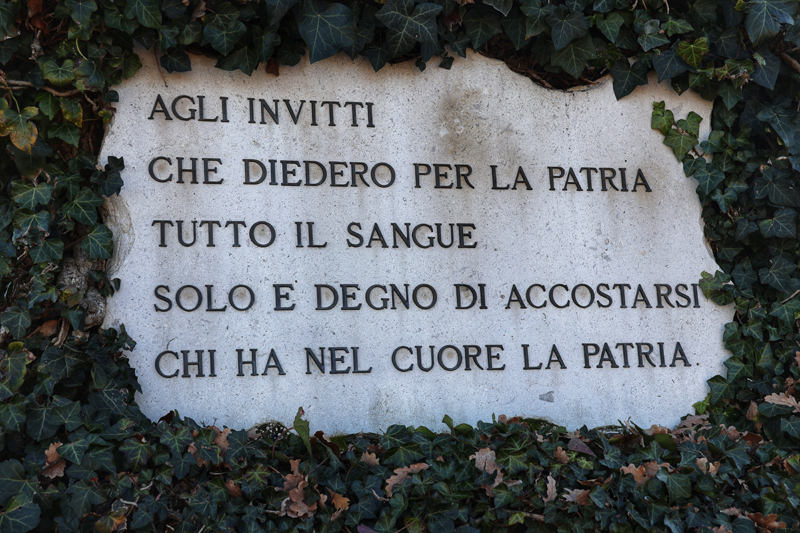

ingresso della Via Eroica: AGLI INVITTI/ CHE DIEDERO PER LA PATRIA/ TUTTI IL SANGUE/ SOLO E DEGNO DI ACCOSTARSI/ CHI HA NEL CUORE LA PATRIA

lateralmente alla Via Eroica

conclusione della Via Eroica: O MORTI GLORIOSI D’ITALIA DA/ QUESTO CIMITERO DEGLI INVITTI/ CHE È SINTESI IMMORTALE DEI/ SACRIFICI E DELLA/ GLORIA DELLA PATRIA EMANA UNA LUCE COME/ DI BALENO CHE SARÀ IL FARO/ D’ITALIA/ EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA

conclusione della Via Eroica: IN MEZZO AGLI EROI DELLA TERZA ARMATA SARÒ CON ESSI VIGILE E SICURA SCOLTA ALLE/ FRONTIERE D’ITALIA AL COSPETTO DI QUEL CARSO CHE VIDE EPICHE GESTA INNUMERI/ SACRIFICI VICINO A QUEL MARE CHE ACCOLSE LE SALME DEI MARINAI D’ITALIA

primo gradone della scalea: 16-V-1897/ 1-XII-1918/ MARGHERITA KAISER PARODI/ INFERMIERA VOLONTARIA C.R.I./ MEDAGLIA DI BRONZO

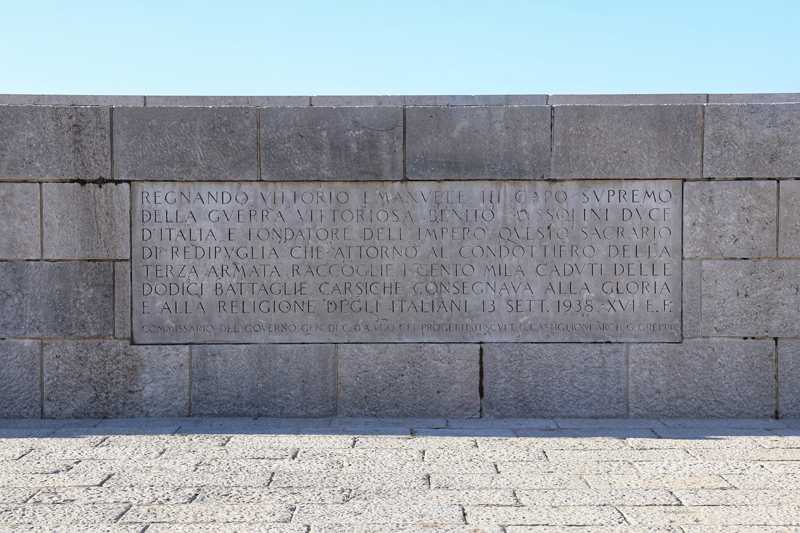

ventiduesimo gradone della scalea: TRENTAMILA/ MILITI IGNOTI

ventiduesimo gradone della scalea: REGNANDO VITTORIO EMANUELE III CAPO SUPREMO/ DELLA GUERRA VITTORIOSA BENITO MUSSOLINI DUCE/ D’ITALIA E FONDATORE DELL’IMPERO QUESTO SACRARIO DI REDIPUGLIA CHE ATTORNO AL CONDOTTIERO DELLA/ TERZA ARMATA RACCOGLIE I CENTO MILA CADUTI DELLE/ DODICI BATTAGLIE CARSICHE CONSEGNAVA ALLA GLORIA/ E ALLA RELIGIONE DEGLI ITALIANI 13 SETT. 1938 XVI EF/ COMMISSARIO DEL GOVERNO GEN. DI C. D’A. UGO CEI PROGETTISTI SCULT. G. CASTIGLIONI ARCH. G. GREPPI

cappella: QUESTE PARETI CUSTODISCONO TRENTAMILA MILITI IGNOTI A NOI NOTI A DIO

parco retrostante la scalea: QUI CADDE/ GIOVANNI ROSSI/ DA TERAMO/ SERGENTE/ DELLA 10° COMPAGNIA/ DEL 1° REGGIMENTO/ ZAPPATORI DEL GENIO/ IL 2 LUGLIO 1915/ _/ MEDAGLIA D’ORO/ AL VALOR MILITARE // PER BEN TRE VOLTE/ CON SLANCIO ED ARDIMENTO/ GUIDAVA TRE SQUADRE DI/ VOLOTNARI DI UN BATTAGLIONE/ SOTTO UN RETICOLATO NEMICO/ PER COLLOCARE E FARVI/ BRILLARE TUBI ESPLOSIVI./ LA TERZA VOLTA CADEVA/ FERITO A MORTE,/ DOPO AVER ASSOLTO/ IL COMPITO AFFIDATOGLI./ ALTURE DI POLAZZO, 2 LUGLIO 1915 L’ARMA DEL GENIO/ MEMORE DEVOTA/ RICONOSCENTE/ A RICORDO/ AD ESALTAZIONE/ AD ESEMPIO/ _/ GLORIA AGLI EROI VISSUTI/ IN UMILTÀ OPEROSA/ E CHE LA MORTE COLSE/ ALL’OPRA INTENTI GUERRA 1915 – 1918/ _/ A . 1940/ XVIII

ingresso alle trincee blindate: TRINCEA BLINDATA/ È STATA COSTRUITA E PRESIDIATA DAI GLORIOSI/ FANTI DELLA BRIGATA SIENA (31° E 32° FANTERIA)/ E SUCCESSIVAMENTE DALLA BRIGATA SAVONA/ (15° E 16° FANTERIA) E DALLA BRIGATA CAGLIARI/ (63° E 64° FANTERIA) DURANTE LE AZIONI OFFENSIVE DEL GIUGNO - LUGLIO 1915/ (1^ E 2^ BATTAGLIA DELL’ISONZO

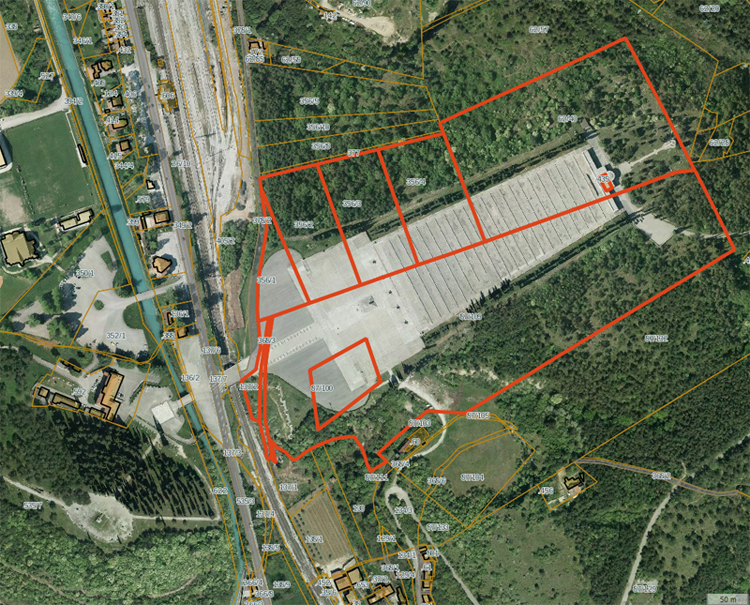

L’obiettivo del generale Faracovi, dal 1927 ai primi anni Trenta commissario per le onoranze ai caduti in guerra, di sostituire i campisanti sorti ai margini dei luoghi di battaglia con monumentali ossari alla memoria degli eroi di guerra era, con la scalinata di Redipuglia, pienamente raggiunto. Adagiato sul fianco del Monte Sei Busi, teatro di aspre battaglie sul fronte dell’Isonzo, collocato nei pressi di una stazione ferroviaria e affacciato su una strada ad alto scorrimento, il Sacrario Militare non poteva e non può ancora oggi sfuggire allo sguardo dei passanti. Inaugurato sul finire degli anni Trenta del secolo scorso, esso doveva sostituire il precedente “Cimitero degli Invitti” presso l’antistante Colle Sant’Elia, ritenuto troppo sentimentale e struggente per quei cimeli di guerra posizionati a guisa di croce sulle sepolture degli oltre trentamila soldati che qui trovavano riposo, e “istruire” attraverso la propria architettura la nuova gioventù all’eroismo e al sacrificio, oltre che mostrare la grandiosità dello Stato fascista attraverso un linguaggio riconducibile ai fasti dell’antica Roma.

L’accesso avviene attraverso un passaggio, in origine individuato da due fasci littori, dal secondo dopoguerra sostituiti da proiettili di grosso calibro, e dalla catena del cacciatorpediniere Grado, ceduto dalla flotta austriaca come bottino di guerra alla fine del conflitto: esso immette sul lungo percorso longitudinale, la Via Eroica, costeggiata da trentotto lapidi bronzee riportanti i principali luoghi delle battaglie del Carso, e taglia simmetricamente il piazzale dal profilo curvilineo. Alcune lapidi incastonate nelle pietre, precedentemente collocate nel Cimitero degli Invitti, invitano al rispetto di coloro che si sono sacrificati e trovano ora sepoltura nel Sacrario.

A concludere prospetticamente la Via Eroica l’iscrizione a caratteri cubitali romani con doratura, tratta dal testamento spirituale del Duca d’Aosta a commemorazione del sacrificio compiuto dai soldati durante la guerra. La lapide, che precede il monolite sepolcrale del Duca stesso, è completata lateralmente da due elementi in pietra che, negli anni Trenta, fungevano da appoggio per alcuni fasci littori. Alle spalle, un semplice altare lapideo a base quadrata precede la vera e propria tomba del Duca d’Aosta, riconoscibile dalla sua posizione centrale, alla “testa” dei propri generali e soldati, e dall’iscrizione ai suoi piedi. Per vincere l’inclinazione del piano d’appoggio e rinforzare visivamente la solennità, il monolite in marmo rosso della Valcamonica (ancora una volta, richiamo alla Roma imperiale e ai sepolcri degli imperatori) poggia su una gradinata alla cui base è collocata un’ulteriore lapide con iscrizione, con le medesime caratteristiche della precedente. Al di sotto, trova spazio la cripta che ospita i resti del Duca D’Aosta, chiusa da un’inferriata finemente decorata da motivi naturalistici e dalle iniziali “E, F” riportate nella specchiatura della porzione inferiore delle ante stesse. Seguono i cinque blocchi in marmo verde-grigio per gli altrettanti generali al comando dell’armata, posti da sinistra a destra in ordine alfabetico: Antonio Edoardo Chinotto, Tommaso Monti, Giuseppe Paolini (promotore del Cimitero degli Invitti), Giovanni Prelli e Fulvio Riccieri. Del tutto analoghi nelle forme e nel tipo di iscrizione, i blocchi lapidei differiscono per le dimensioni, lievemente inferiori, e per la mancanza di una cripta sottostante. I tre colori, il rosso e il verde dei marmi, unitamente al candore della pietra di Aurisina, rimandano all’iconografia del tricolore italiano.

A completare l’esercito schierato, i ventidue gradoni che si adagiano sul declivio del colle alle spalle dei sei monumenti funebri, allo stesso modo in cui i soldati in vita seguivano i propri comandanti. La scelta di rastremare progressivamente il sacrario all’aumentare della quota, cosicché l’ultimo gradone risulti più corto rispetto al primo, contribuisce a rafforzare l’effetto di fuga prospettica e, di conseguenza, di profondità e dimensione dell’architettura. A lato, due incensieri inquadrano la scalea. Con una struttura celata in cemento armato, i gradoni sono in alzato interamente rivestiti in pietra d’Aurisina e completati dall’architrave con la scritta “PRESENTE”, quasi fosse la voce di ciascun soldato che rispondeva all’appello, ripetuta centinaia di volte: si tratta di un richiamo esplicito al rito fascista dell’appello, nonché momento centrale della cerimonia funebre che consentiva di rinsaldare il legame tra gli eroi di guerra ivi sepolti e i soldati ancora in vita. La pavimentazione, invece, è costituita da un doppio getto in cemento, realizzato in momenti differenti direttamente in opera su un substrato difforme e con spessore molto variabile. Il disegno a quadrati, dunque, è una scelta estetica e il riempimento bituminoso nelle fughe, di pochi centimetri, è frutto di un intervento ancora successivo.

Frontalmente, ciascun gradone è completato da lapidi bronzee recanti i nomi dei soldati, il loro grado e il battaglione di appartenenza (dati non sempre deducibili dalle piastrine dei caduti, e al loro posto poche lettere, talora soltanto le iniziali, sono seguite da puntini di sospensione), disposte in sei ordini. Montate a incastro, esse risultavano prima del recente restauro in parte imperniate o agganciate tramite staffatura alle retrostanti strutture cementizie, se non direttamente alle piastre in cemento a chiusura dei piccoli loculi individuali (identificabili dai dati stampati con vernice nera sulla superficie esterna): tali avevano comportato, oltreché la fessurazione o rottura delle piastre stesse, un impedimento ai micro-movimenti da dilatazione termica con conseguenti deformazioni delle lastre metalliche. Tra le sepolture più celebri dei quasi quarantamila soldati noti, incastonata al centro del primo gradone e di dimensioni superiori rispetto alle altre ad essa giustapposte, la tomba di Margherita Kaiser Parodi, infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana morta nel dicembre del 1918, nonché unica donna ad essere sepolta all’interno del Sacrario di Redipuglia. Il percorso verso il ventiduesimo gradone è possibile grazie alle due scalinate laterali, poste simmetricamente rispetto ai gradoni stessi e perpendicolarmente a questi, per accentuare la sensazione di pellegrinaggio e, appunto, di ascesa. I filari doppi di cipressi sono parte anch’essi del disegno di sistemazione dell’area e servono a separare visivamente il Sacrario dalla flora carsica attraverso l’uso di un’essenza sacra sin dall’antichità.

Tre croci in metallo segnalano la conclusione dell’ascesa dei ventidue gradoni e la presenza della cappella votiva, collocata ad una quota inferiore rispetto al gradone stesso. Lo spazio che precede l’ingresso al piccolo ambiente sacro è completato da un’iscrizione, incastonata nel rivestimento del gradone stesso, a ricordo della data di inaugurazione e costituisce una dedica al governo di Mussolini. Lateralmente, le tombe comuni che danno sepoltura agli oltre sessantamila caduti ignoti sono riconoscibili dalle lastre bronzee con l’iscrizione “TRENTAMILA MILITI IGNOTI”, poste simmetricamente rispetto all’accesso della cappella. Quest’ultima, ufficialmente trasformata in chiesa il 3 settembre 2014, si colloca ad una quota ancora inferiore rispetto allo spazio antistante l’ingresso stesso, individuato da una semplice inferriata con croce centrale, riportante sui due bracci orizzontali le scritte “TERZA” e “ARMATA” e, centralmente, il leone di San Marco. A pianta rettangolare, è suddivisa in tre navate – individuate da imponenti pilastri a base quadrata – e termina con un’abside semicircolare dove, sopraelevato di pochi gradini, è collocato l’altare, che ospita una Deposizione bronzea di Giannino Castiglioni. Tutti gli alzati sono rivestiti da lastre in marmo nero, interrotto unicamente dalle formelle dorate, anch’esse di Castiglioni, che disegnano una via crucis leggibile su entrambe le pareti laterali, dove un’iscrizione ricorda la presenza delle fosse comuni. La copertura, una volta a botte rivestita di mosaico dorato, è completata da una gigantesca croce appesa, che rimarca l’impianto simmetrico della cappella e, più ampiamente, dell’intera architettura. All’interno della chiesetta, infine, è custodita una testa di Cristo, rinvenuta nei primi anni ’90 del secolo scorso nella vicina “Dolina dei 500” o “Dolina della Morte”.

Lateralmente alla cappella e con accesso dal retro, due sale a pianta rettangolare raccolgono i beni di alcuni delle migliaia di soldati qui sepolti o che in questi luoghi combatterono, in parte ritrovati, in parte donati da loro stessi o dalle famiglie. Tra i cimeli conservati, anche alcuni residui bellici trasformati in croci di fortuna ed utilizzati nel precedente Cimitero degli Invitti per individuare le sepolture. Infine, in cima al colle trovano luogo un osservatorio, a base circolare e decorato da una mappa in rilievo dell’area e dall’indicazione, lungo il perimetro del parapetto, delle principali località oggetto delle sanguinose battaglie dell’Isonzo e del Carso, e un monumento votivo, un obelisco costituito da un unico blocco in pietra d’Aurisina e riportante sui quattro lati iscrizioni e dedica al sergente Giovanni Rossi, morto sul luogo nel corso di un’azione di sabotaggio dei reticolati nemici.

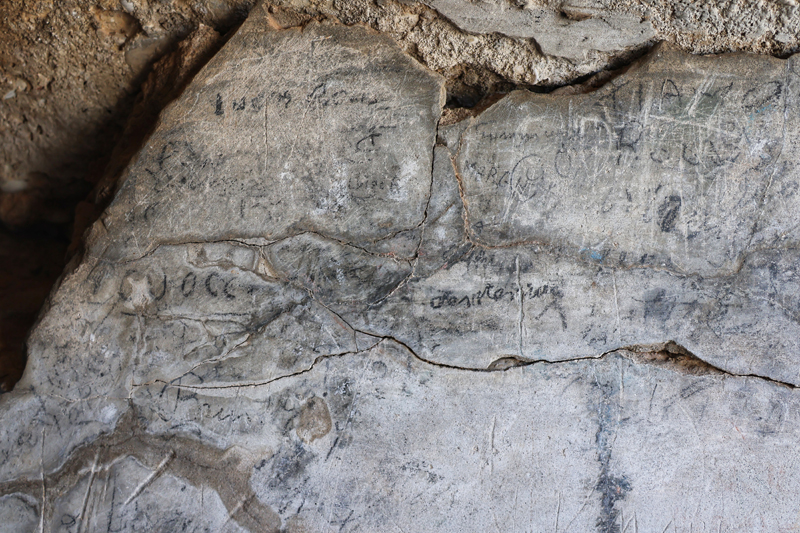

Concludono il grande complesso monumentale le trincee alla base del Sacrario, testimonianza reale di uno dei più significativi luoghi di battaglia della grande guerra. Dal caratteristico andamento “spezzato”, esse sono realizzate con pietra locale e chiuse da volte in cemento armato, aggiunte nel corso della seconda guerra mondiale. Un’iscrizione scolpita su una lastra in pietra precede l’ingresso, mentre incisioni, scritte di pugno dei soldati e talora graffiti vandalici si ritrovano sulle superfici dei camminamenti.

Nell’immediato dopoguerra crebbero quasi contemporaneamente in tutti i Paesi europei la volontà e la necessità di commemorare adeguatamente i caduti, sepolti in Italia negli oltre duemila campisanti sparsi lungo le linee del fronte. Dagli anni ’20, in particolare, si diede inizio alla sistemazione dei piccoli cimiteri, sorti a ridosso dei campi di battaglia: Giuseppe Paolini, uno dei cinque generali della Terza Armata che combatté anche sul monte Sei Busi e sepolto oggi a Redipuglia, nonché incaricato della sistemazione dei cimiteri carsici, proponeva la realizzazione di un camposanto monumentale sui luoghi delle battaglie dell’Isonzo. Venne così individuata la “Montagnola” a Est del Colle Sant’Elia, su cui si adagiavano i sette gironi concentrici per dare riposo circa trentamila soldati: cimeli di guerra, armi e altri oggetti raccolti sui campi di battaglia individuavano le singole sepolture, mentre una cappella votiva, sormontata da un obelisco, costituiva il culmine del colle e avrebbe ospitato – secondo sue precise richieste – il corpo di Emanuele Filiberto Duca d’Aosta al momento della morte, affinché il comandante potesse riunirsi con la sua “invitta” Terza Armata. Il 24 maggio 1923, alla presenza di una nutrita folla di reduci, generali, ma soprattutto di autorità come il Duca d’Aosta, Gabriele d’Annunzio e il capo del Governo Benito Mussolini, veniva consacrato – appunto - il “Cimitero degli Invitti”. Il Sacrario Militare di Redipuglia sorse, invece, una quindicina d’anni più tardi, a sostituzione di un camposanto ritenuto troppo sentimentale e poco pedagogico per il governo fascista: era parte di un imponente programma di monumentalizzazione dei luoghi di guerra, messo a punto dai generali Giovanni Faracovi e, più tardi, Ugo Cei, responsabile del coinvolgimento di due artisti milanesi, l’architetto Giovanni Greppi e lo scultore Giannino Castiglioni, autori del progetto di Redipuglia e con i quali il generale collaborò dal 1933 (anno in cui presero le redini del cantiere sul Monte Grappa) al 1941.

Il piano Faracovi consisteva nell’individuazione di luoghi ideali per la realizzazione di grandi cimiteri che consentissero contemporaneamente la raccolta delle salme sepolte nei numerosissimi campisanti di piccole dimensioni, spesso sorti a ridosso dei campi di battaglia e luogo di riposo di soldati senza nome, e di ottimizzare – a fronte di una spesa iniziale – i costi di gestione dei luoghi della memoria, ridotti a pochi, significativi spazi del ricordo. Quali aree migliori se non il fronte di guerra, la linea montana, il corso dell’Isonzo, le terre bagnate dal Piave. Ognuno di questi ossari doveva soddisfare tre criteri: l’“Individualità”, vale a dire ognuno dei soldati noti doveva essere sepolto in un proprio loculo; la “Perpetuità”, nel senso che la costruzione avrebbe consentito la memoria eterna degli eroi di guerra; infine, la “Monumentalità”, in quanto questi ossari dovevano apparire severi e solenni. Tale immagine si sarebbe ottenuta edificando i sacrari su un’altura, con il duplice obbiettivo di renderli riconoscibili e di suscitare il ricordo del sacrificio e della vittoria attraverso l’ascesa al monumento, rigorosamente realizzato con un linguaggio che riportasse alla Roma antica: in questo modo il parallelismo tra l’impero romano e il Fascismo sarebbe stato evidente e storicamente legittimato. Inoltre, secondo Faracovi, posizionare strategicamente gli ossari in prossimità di stazioni ferroviarie o strade note e facilmente raggiungibili, avrebbe favorito un enorme afflusso di persone, attirato dalle grandi dimensioni delle opere, dando vita a veri e propri pellegrinaggi della memoria.

Per il disegno di Redipuglia non si ebbe mai un vero e proprio concorso pubblico, ritenuto dal generale Faracovi una perdita di tempo. Con l’appoggio di Alberto Calza Bini, architetto e segretario del Sindacato nazionale fascista architetti, individuò nella primavera del 1929 alcuni architetti, tutti reduci di guerra, che potessero avanzare delle proposte progettuali per il nascente Sacrario: l’aver preso parte agli eventi bellici avrebbe permesso, secondo il generale, un costo minore della progettazione poiché i professionisti si sarebbero sentiti emotivamente coinvolti nell’opera.

In una prima fase – intercorsa tra il 1930 ed il 1932, si susseguirono quattro progetti per la modifica del Cimitero degli Invitti: il primo, di Alessandro Limongelli, di un ossario a pianta circolare e tre diverse soluzioni di Gino Peressutti. Avrebbero però incontrato l’approvazione soltanto i disegni di Ghino Venturi e Pietro del Fabro, che nel maggio del 1932 avevano presentato due progetti distinti, ma complementari: se a Del Fabro spettava la progettazione dei gironi concentrici rafforzati da un bugnato in pietra carsica, Venturi era invece incaricato della realizzazione della tomba del Duca d’Aosta, all’apice del colle.

Nel frattempo, la Commissione consultiva per la sistemazione definitiva delle salme dei caduti in guerra di cui Faracovi era commissario venne soppressa e la sua carica trasformata in quella di “commissario generale straordinario per la sistemazione di tutti i cimiteri di guerra nel Regno e all’estero”, ricoperta a partire dal 1935 dal generale Ugo Cei. Quest’ultimo era già stato insignito nell'aprile del 1932 della carica di commissario del governo per la realizzazione del cimitero monumentale del Grappa (fino ad allora gestito da un comitato appositamente istituito con pessimi risultati nella gestione), sottraendo il controllo di un unico cantiere al generale Faracovi. In tale occasione, inoltre, ebbe inizio la collaborazione del generale con l’architetto Giovanni Greppi e l’artista Giannino Castiglioni, destinato a durare fino al 1941. Una volta ottenuta la carica, il generale si oppose energicamente al progetto di Del Fabro e Venturi per Redipuglia, impedendo che fosse portato a termine. Inizialmente interpellati come consulenti, Greppi e Castiglioni ottennero presto l’incarico ufficiale di procedere alla stesura di un nuovo progetto di sistemazione dell’area. Il primo bozzetto era pronto già nel settembre del 1935 e poteva essere considerato una rivisitazione di quanto proposto dai due architetti pochi anni prima: il sacrario qui presentato dai due artisti milanesi consisteva in una successione di gradoni curvilinei, chiaro richiamo all’immagine ormai consolidata del Cimitero degli Invitti, tagliati longitudinalmente da una grande scalinata lungo la quale avrebbero trovato posto le tombe dei generali e che avrebbe condotto alla sommità del Colle, dove un imponente monolite avrebbe accolto la salma del duca d’Aosta e terminato visivamente il monumento.

Informato delle precarie condizioni di conservazione del Cimitero degli Invitti, nel settembre del 1935 il generale Cei si recò a Redipuglia insieme a Greppi e Castiglioni. Il camposanto esistente, inoltre, non aveva mai soddisfatto le aspettative di Mussolini, ritenendolo un luogo capace di ispirare commozione, ma non di trasmettere il sentimento di esaltazione che il valor militare doveva suscitare nel visitatore. Per tali ragioni si procedette alla scelta di un nuovo sito per il nascente sacrario, che ricadde sull’antistante versante occidentale del Monte Sei Busi, teatro di aspre battaglie sul fronte carsico – isontino. Approvato il progetto dei due professionisti nel dicembre del medesimo anno, si diede subito inizio alle contrattazioni per l’esproprio dei terreni, conclusesi appena nell’estate dell’anno successivo. Il generale Cei, tuttavia, non aspettò contratti ufficiali per l’affidamento dei lavori, ritenendo che tali operazioni potessero essere causa di ulteriori ritardi e che, mettendo gli organi statali davanti al cantiere avviato, non avrebbero potuto avere ripensamenti. Nell’ottobre del 1936, infatti, nove dei ventidue gradoni previsti si adagiavano sul fianco del colle e le fasce marcapiano con l’iscrizione “PRESENTE” già in fase di lavorazione.

Dal primo bozzetto del 1935 il Sacrario in corso di realizzazione differiva per un unico particolare: la Via Eroica, il lungo tracciato longitudinale che rimarcava la simmetria dell’impianto, il cui effetto prospettico era fortemente implementato dalla forma in pianta, a trapezio, e che conduceva (e conduce ancor oggi) alla tomba del Duca d’Aosta e a quelle dei suoi cinque generali: Antonio Edoardo Chinotto, Giuseppe Paolini (promotore del Cimitero degli Invitti), Giovanni Prelli, Fulvio Riccieri e Tommaso Monti. Trentotto lapidi bronzee infisse nella pavimentazione con i nomi delle principali battaglie sul fronte dell’Isonzo e del Carso completano il disegno.

Il 19 settembre 1938, a vent’anni dalla fine della guerra, Benito Mussolini inaugurava il nuovo, monumentale Sacrario con una cerimonia molto semplice poiché a parlare era già l’architettura. Tuttavia, solo diciotto gradoni erano ultimati, i restanti sarebbero stati completati nel secondo dopoguerra. Il nuovo sacrario sostituì definitivamente il vecchio cimitero sull’antistante Colle Sant’Elia, che divenne, invece, luogo per un parco della rimembranza.

Infine, il Sacrario di Redipuglia è stato oggetto di un recente restauro conservativo, conclusisi nel febbraio 2021. Gli interventi principali erano mirati alla pulitura delle superfici lapidee e metalliche, ed in particolare delle lastre bronzee: causa la dilatazione termica differenziale dei materiali, esse risultavano deformate ed i supporti su cui poggiavano avevano in molti casi (insieme ad altri interventi contingenti occorsi nei decenni) danneggiato le formelle in cemento retrostanti, talora fessurate se non del tutto mancanti.

La scalea è costituita da ventidue gradoni con struttura in cemento armato, rivestita frontalmente da elementi in pietra d'Aurisina o Repen e dalle lastre bronzee. Il piano di calpestio è realizzato tramite un doppio getto in cemento, realizzato in momenti differenti direttamente in opera su un substrato difforme, che ha comportato così la variabilità del suo spessore dai 7 ai 20 cm, con disegno a quadrati e fughe parzialmente colmate con riempimento bituminoso.

Anche le scalinate laterali, la cappella e gli spazi museali in cima ripropongono il rivestimento lapideo con pietra calcarea carsica, legate da malte a base cementizia. Le tombe dei Generali e del Duca d'Aosta, invece, poggiano su gradini con rivestimento lapideo, similmente alle altre strutture, e sono costituite rispettivamente da marmo verde e marmo rosso della Valcamonica.

Infine, le trincee alla base sono costruite con conci in pietra reperiti in loco, con evidenti tracce ferrose, e chiuse superiormente da volte in c.a.

BIBLIOGRAFIA

Sacrari Militari, Sacrari militari della 1a guerra mondiale: Redipuglia, Oslavia (ed altri sacrari del Friuli Venezia-Giulia e d'oltre confine), Roma 1983

Fabi L./ Petean E., Redipuglia: il sacrario, la guerra, la comunità, Monfalcone (GO) 1993

Gualandra G., Redipuglia: vecchio e nuovo Scarario, Reana del Rojale (UD) 1995

Fiore A. M., La monumentalizzazione dei luoghi di teatro della Grande Guerra. Il sacrario di Redipuglia di Giovanni Greppi e Giannino Castiglioni, in Annali di Architettura, Vicenza 2003, 15/ 2003

Nicoloso P., Mussolini architetto: propaganda e paesaggio urbano nell’Italia fascista, Torino 2008

Pietre ignee, Pietre ignee cadute dal cielo. I monumenti della Grande Guerra, Venezia 2014

1918-2018, 1918 – 2018: i monumenti ai caduti della grande guerra in Friuli – Venezia Giulia. Censimento in memoria, Pasian di Prato (UD) 2018

Indrigo A., Il Sacrario di Redipuglia (Gorizia). Paradigma del rapporto tra architettura e paesaggio, in Bollettino della Società di Studi fiorentini, Firenze 2020, 28-29/ 2019-2020

Martin N./ Mimmo M./ Villari V., Il restauro del Sacrario militare di Redipuglia, Roma 2022