La guerra di Gradisca nei disegni di Gino de Finetti

Quando Faustino Moisesso pubblicò la sua Historia della ultima guerra nel Friuli nel 1623 erano trascorsi pochi anni dalla fine del conflitto che tra il 1615 e 1617 contrappose le truppe degli arciduchi d’Austria a quelle di Venezia tormentando con le sue rovinose vicende parte del Friuli e dell’Isontino. Alla guerra, poi denominata “di Gradisca” o “gradiscana”, lo storiografo prese parte in prima persona fornendo dei fatti, dei luoghi e delle persone un racconto minuzioso e ricco di particolari descrittivi.

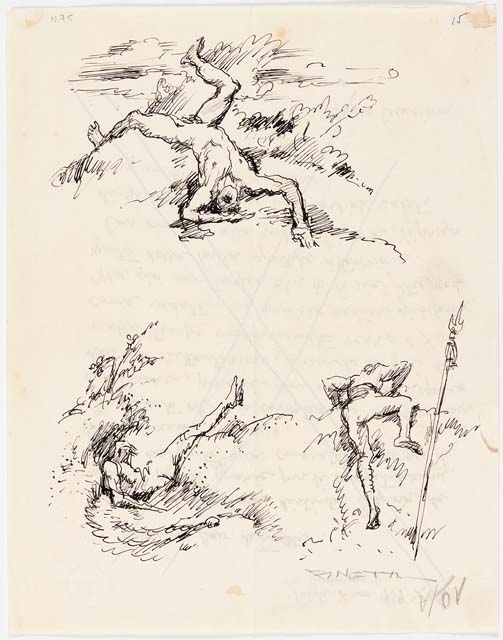

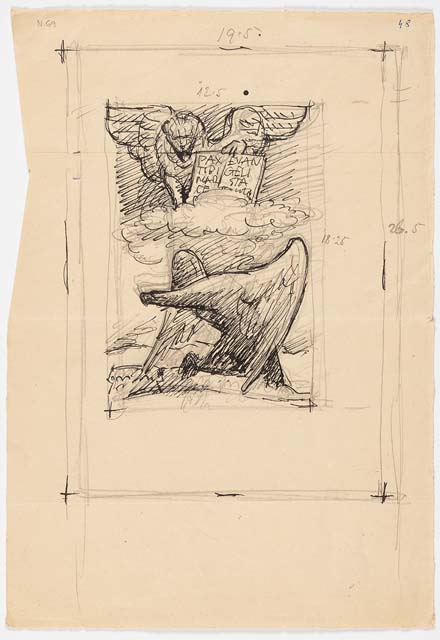

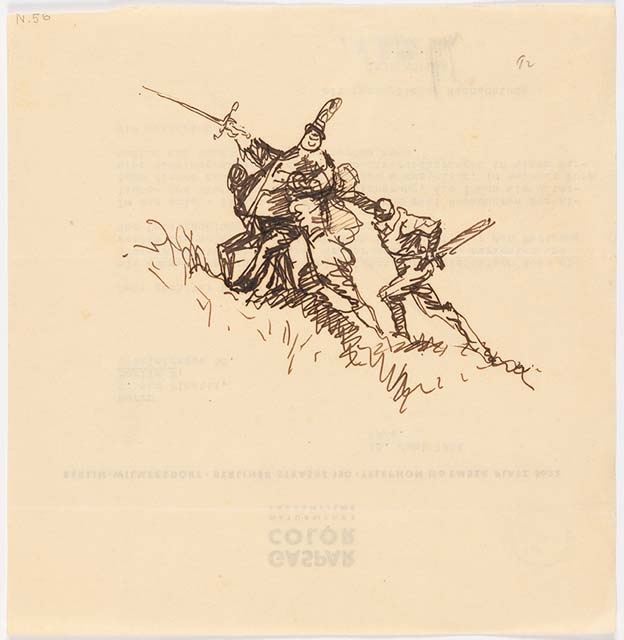

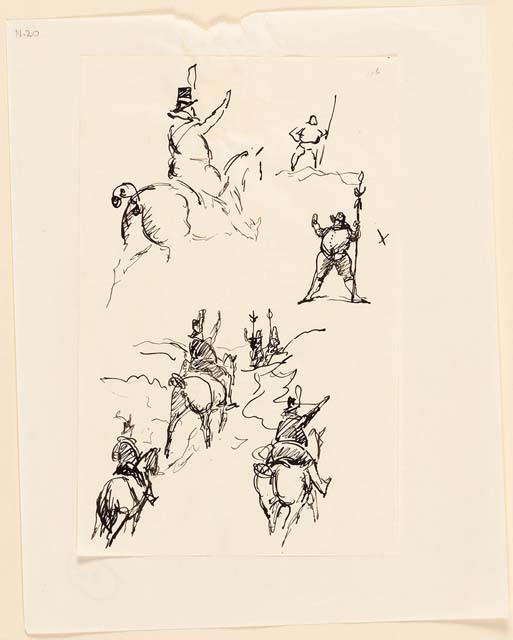

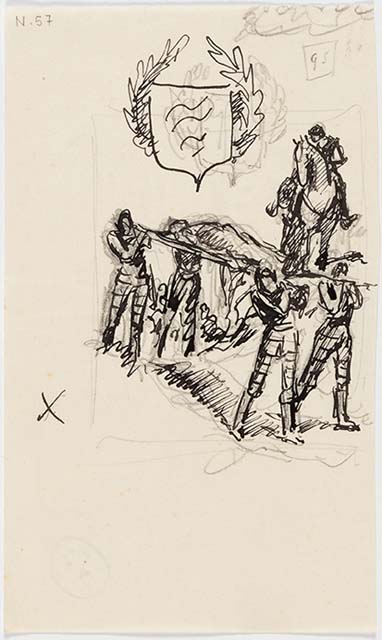

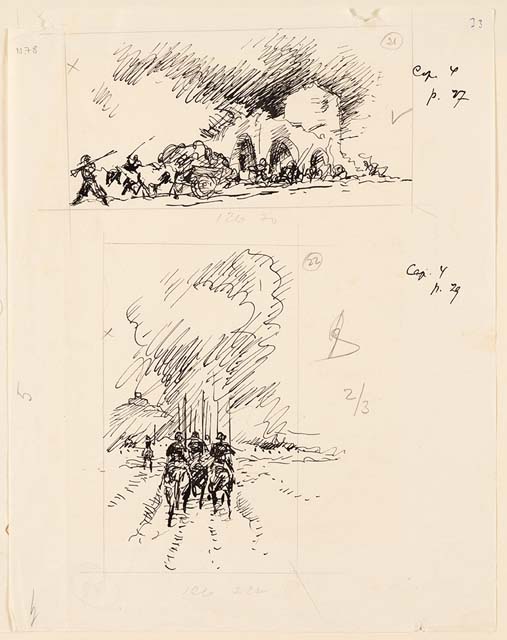

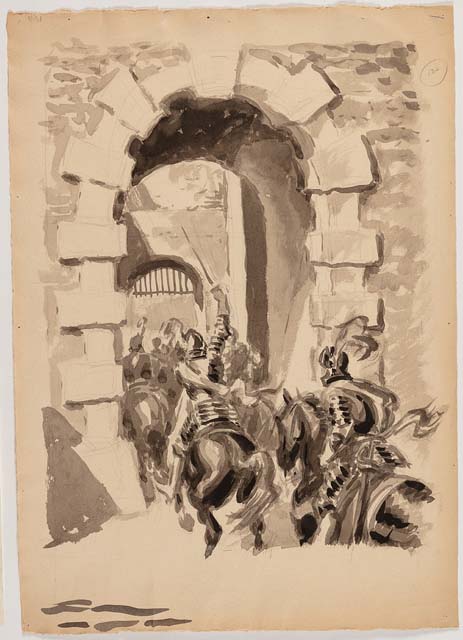

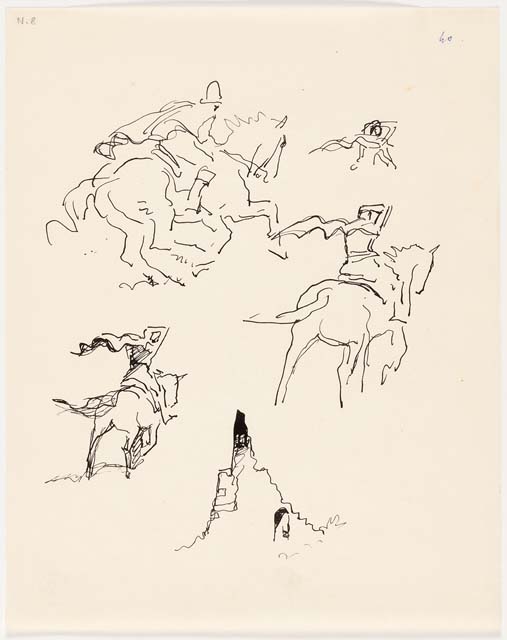

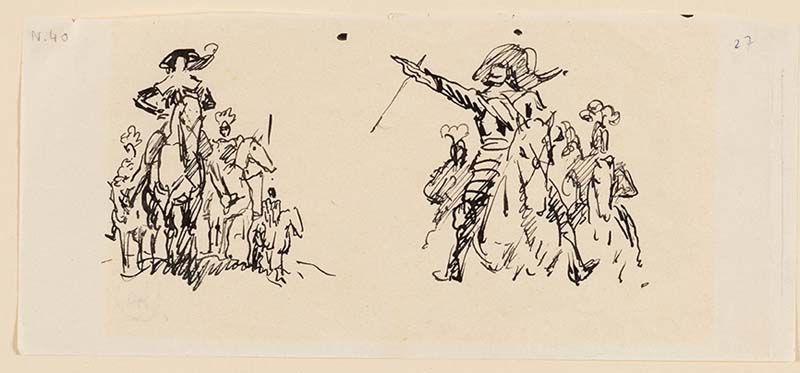

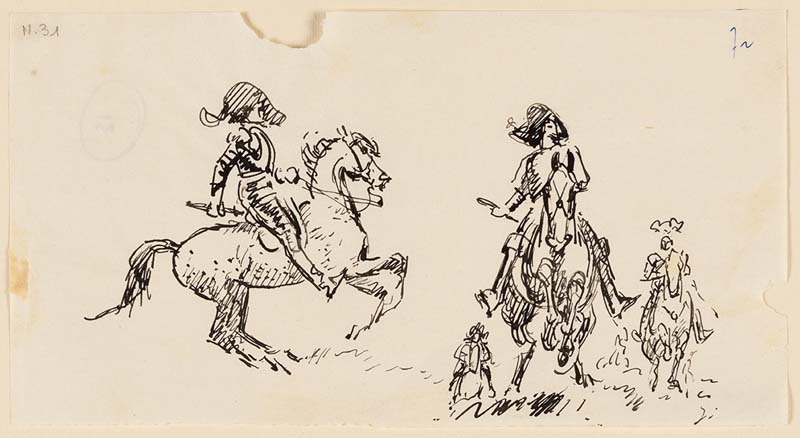

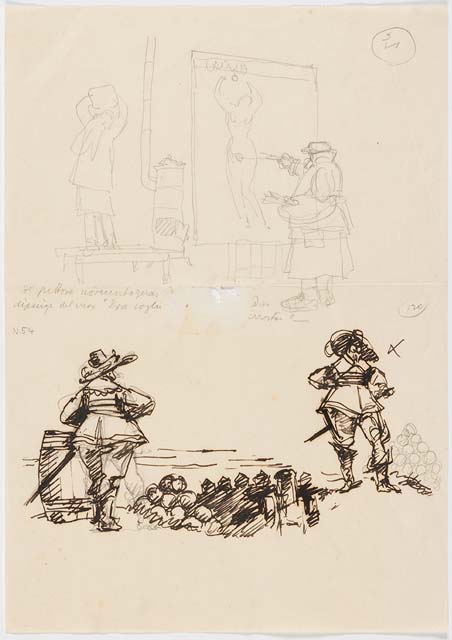

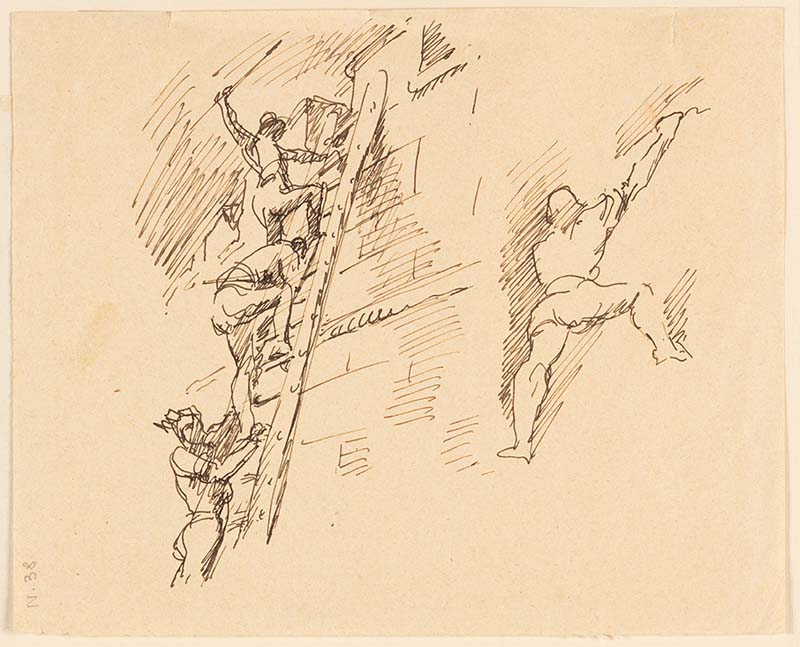

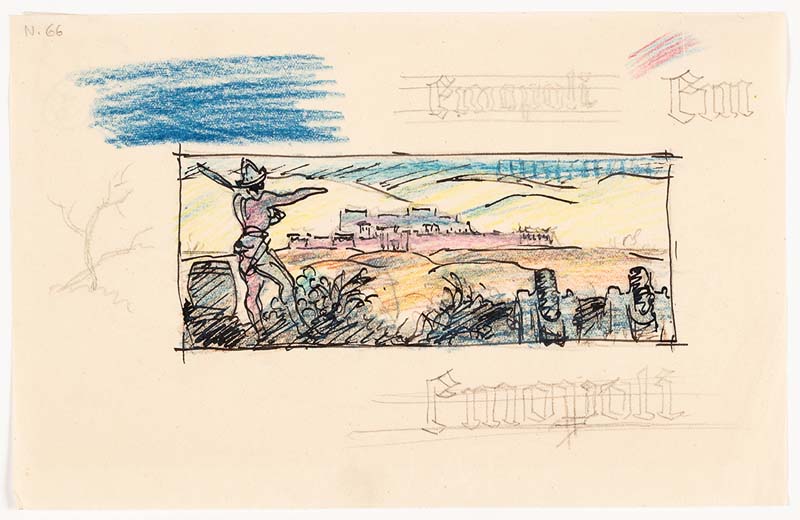

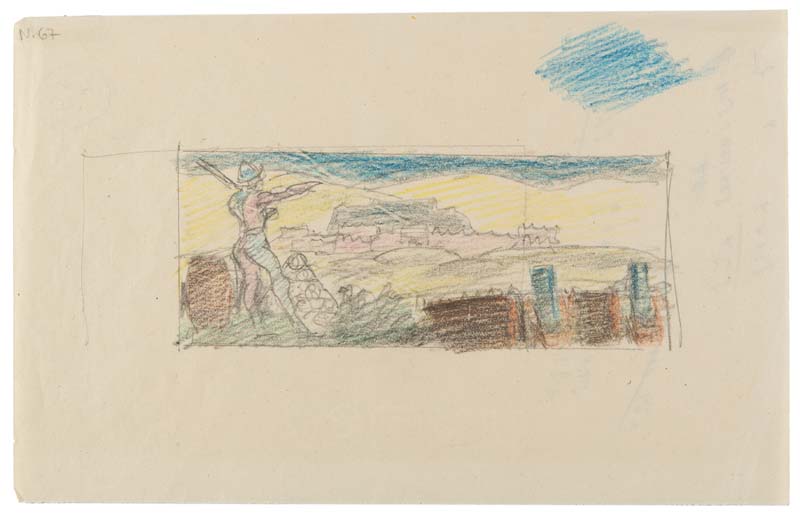

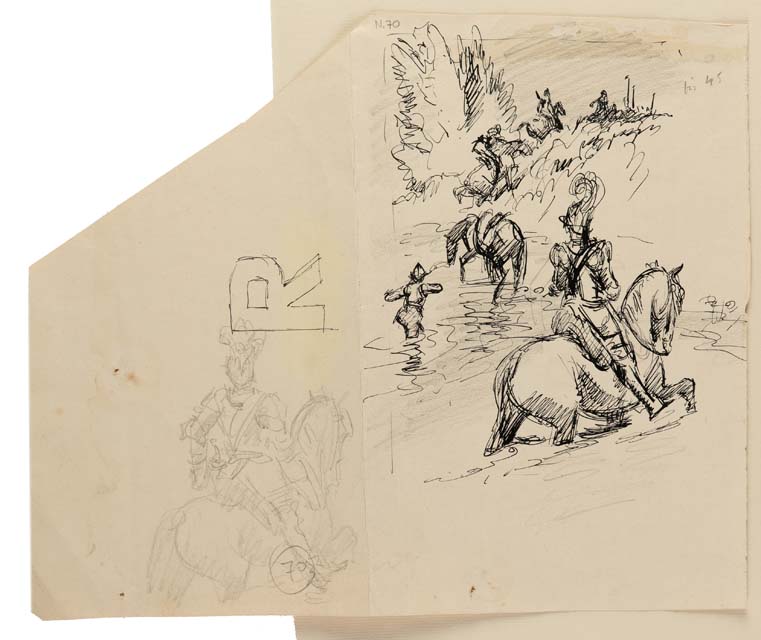

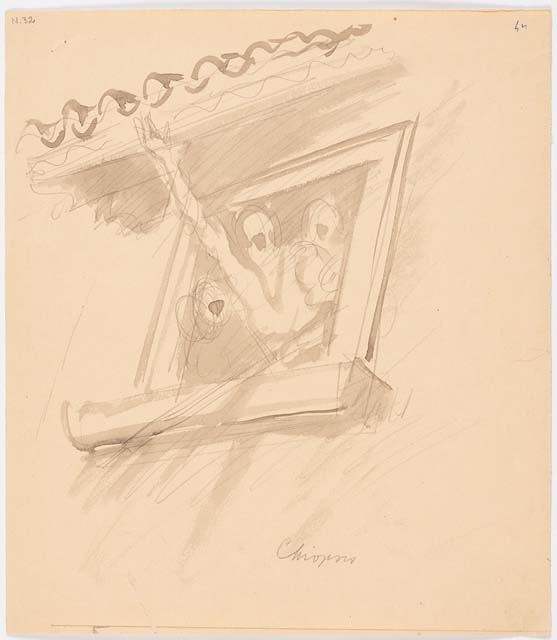

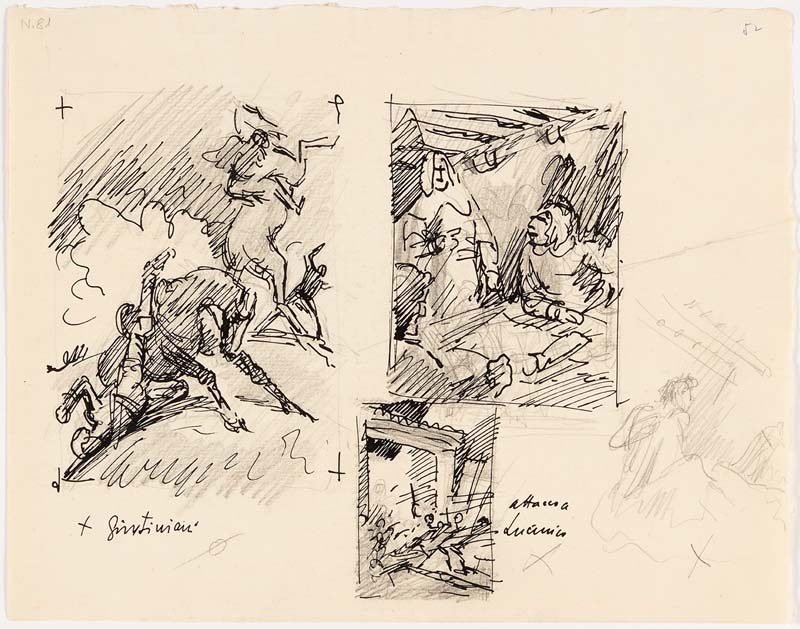

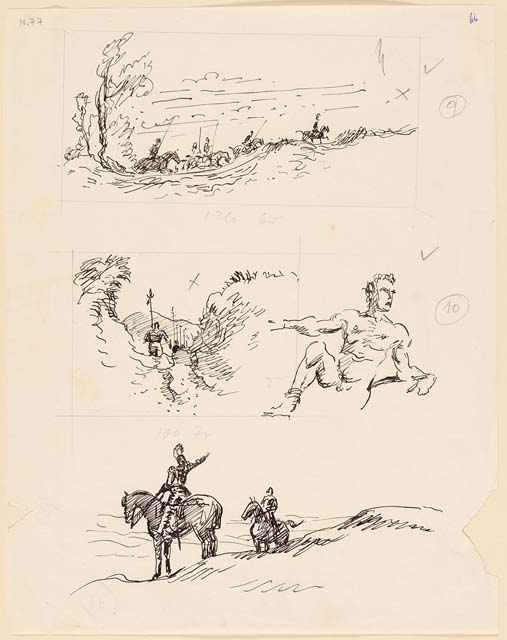

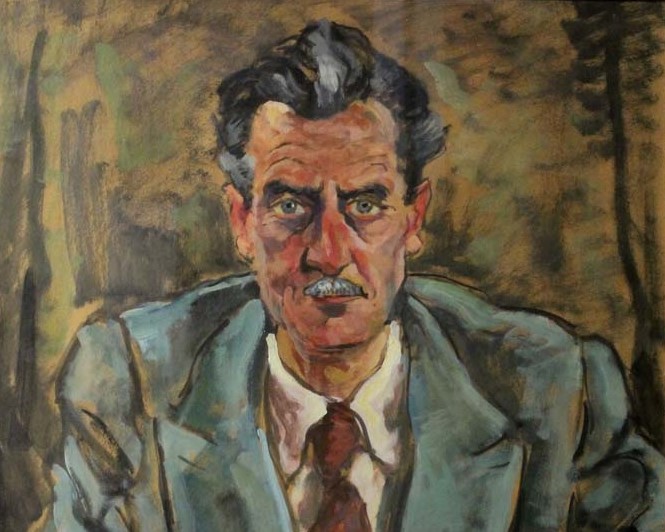

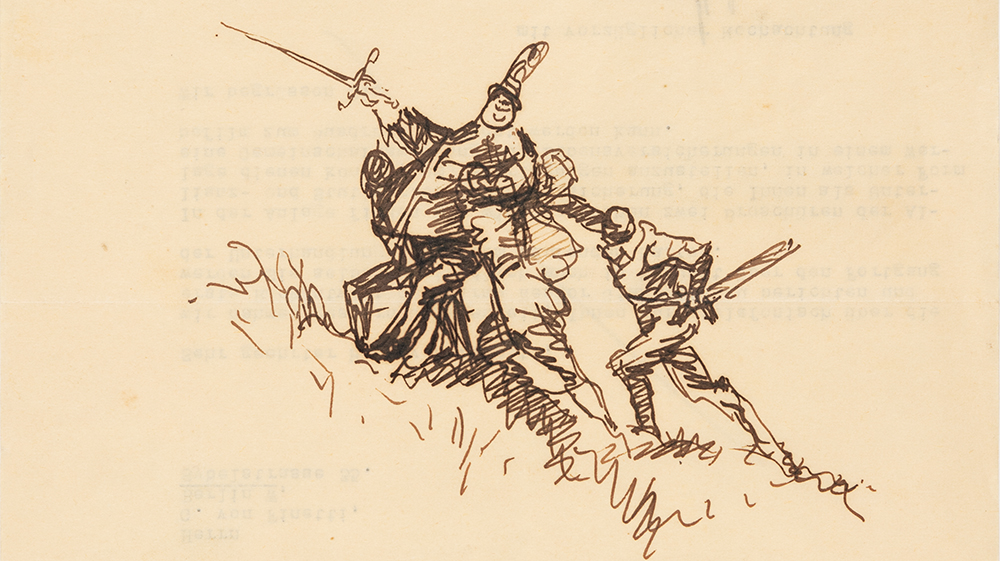

Di Gradisca era originaria la famiglia di Gino de Finetti (1877-1955), pittore, grafico e illustratore di successo, tornato negli anni Trenta da Berlino nella residenza di Corona di Mariano. Qui, dove la guerra gradiscana era in effetti passata, de Finetti progetta e inizia l’illustrazione del testo di Moisesso, i cui luoghi e accadimenti appartengono a un Friuli a lui familiare. Dalla lettura attenta del racconto nascono molti disegni preparatori, gran parte dei quali databili al 1941 e solo alcuni verosimilmente elaborati più tardi. Affiora da essi l’interesse che l’artista dichiara fin da giovane per la narrazione di avventure cavalleresche, la sua graffiante vena ironica, e una naturale inclinazione per la tipizzazione fisionomica. Nel 1959 la pubblicazione di 52 di questi disegni in un volume, a corredo di alcuni episodi scelti del testo seicentesco, diverrà anche un omaggio postumo al loro autore.

I Musei Provinciali di Gorizia conservano 93 fogli di questo intenso lavoro di de Finetti nei quali si rintracciano quasi tutte le illustrazioni del libro. Nella maggior parte dei casi su un foglio trovano posto più elaborati, perlopiù varianti grafiche di un medesimo episodio della guerra o studi, talvolta ripetuti, di dettagli delle medesime figure; qualche volta l’artista lo titola, o cita il passo da cui è tratto. Per realizzarli de Finetti si serve perlopiù di penna e di inchiostro nero, di rado usa quello azzurro, talvolta su un abbozzo appena accennato a matita. Solo in alcuni elaborati, concepiti come tavole illustrative, impiega l’acquerellatura con un risultato più pittorico. La carta è talora riciclata: la pagina non stampata di un libro oppure il verso di una corrispondenza epistolare.